« Face à la crise du vide narratif, nous devons créerune nouvelle fabrique à imaginaires collectifs » estime Emmanuel RIVIÈRE

Entretien intégrée à la partie « Crise politique » de l'étude « Comprendre la polycrise »

Politologue, fin connaisseur de l’opinion publique etdes ressorts de l’imaginaire collectif, Emmanuel Rivière alerte : la démocratie française souffre d’un désarrimage profond, miné par la disparition d’un récit mobilisateur. Ce vide narratif, amplifié par la brutalité du cycle médiatique, l’usure des institutions et la défiance envers les élites, alimente les replis populistes et sape la cohésion politique. Il ne s’agit plus simplement d’une crise de communication, mais d’un effondrement du langage commun qui rend l’action publique illisible et l’horizon collectif inaudible. Dans ce contexte, les ressorts classiques de la souveraineté nationale apparaissent dépassés. Refonder un récit, selon Rivière, suppose de recomposer un imaginaire collectif lucide et crédible, fondé sur la continuité plutôt que sur la rupture et porté par des formes de démocratie plus horizontales, modestes et locales.

Emmanuel Rivière, partagez-vous le constat selon lequel la France souffre aujourd’hui d’un vide narratif ?

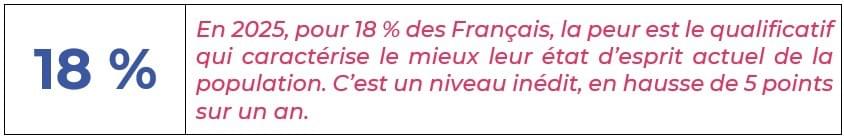

Oui, ce constat me semble tout à fait fondé. Si je me réfère à l’analyse de l’opinion publique, qui est mon domaine d’expertise, plusieurs indicateurs le confirment. L’un des plus frappants est que trois quarts des Français estiment que leur pays est en déclin. Cette perception, nourrie par l’angoisse de l’avenir, s’accompagne d’une difficulté croissante à se projeter dans un avenir collectif désirable. Cela fait partie des indices d’autant plus puissants que la France est un pays qui aspire à se réconcilier avec son destin, à être rassuré sur le fait que son futur est à la hauteur de son glorieux passé.

De manière révélatrice, ce vide est comblé par un recours intensif à l’Histoire dans le débat public. La dernière campagne présidentielle en est un exemple saisissant : les références historiques y étaient omniprésentes. Elles étaient en réalité des tentatives de brandir des étendards d’imaginaire collectif, puisés dans le passé. Mais dans ce contexte, la mémoire historique est devenue un refuge : on ne mobilise plus un imaginaire de conquête ou de transformation, mais une nostalgie d’un passé révolu.

Ce symptôme est particulièrement frappant dans le regard que les Français portent sur leurs institutions. Ce qui fonctionne est perçu comme ce qui va encore bien, non comme ce qui va bien. L’école, l’hôpital, les services publics sont vus comme des édifices en sursis. On s’installe dans l’idée que tout est voué à se dégrader. Cette vision désenchantée n’est pas simplement le fruit d’une exaspération passagère : elle révèle un basculement profond, un désarrimage durable avec tout horizon commun.

Est-ce un mal nouveau, ou l’aboutissement d’une crise plus ancienne ?

C’est une tendance qui s’est installée progressivement depuis une vingtaine d’années, mais qui s’est nettement aggravée sous l’effet des crises récentes. Crise sanitaire, crise climatique, tensions géopolitiques : chaque choc agit comme un révélateur, ou même un amplificateur, du sentiment de perte de contrôle. Ils renforcent l’idée que le monde est devenu imprévisible, que plus rien ne peut être anticipé. Et dans ce climat d’incertitude, la parole politique, qui devrait normalement aider à structurer une lecture d’ensemble, échoue à jouer ce rôle.

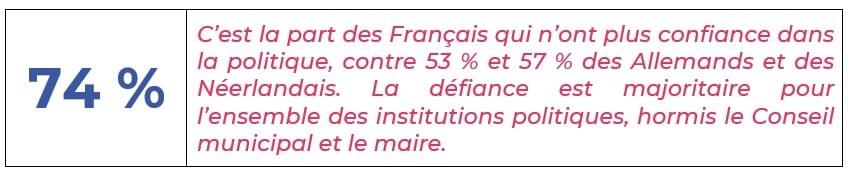

La crise démocratique se transforme en une crise de confiance dans la capacité des pouvoirs publics à faire les bons arbitrages, à agir avec justice, et à répondre aux attentes sans sur-promettre. Cela se manifeste très concrètement dans le rapport au consentement à l’impôt. Les citoyens ont de plus en plus l’impression de ne « pas en avoir pour leur argent », leur vision de la solidarité nationale est brouillée, et les mécanismes redistributifs suscitent défiance et confusion. Le socle d’adhésion implicite hérité du Conseil national de la Résistance semble s’être érodé. Ce faible consentement fiscal devient paralysant : il prive l’action publique de marges de manœuvre, tout en nourrissant la frustration devant des services publics qui reculent.

Dans ce contexte, l’adhésion à un projet collectif devient extrêmement difficile, car il manque un socle minimal de confiance mutuelle entre citoyens, mais aussi entre citoyens et institutions. Ce qui s’érode, c’est la possibilité même de se projeter collectivement. Et c’est cela, au fond, qui constitue le cœur du problème : ce n’est pas tant le rejet de l’offre politique que la perte d’un terrain partagé sur lequel cette offre pourrait émerger.

Le phénomène est-il propre à la France ?

Ce manque de récit n’est pas exclusivement français. Mais notre pays est particulièrement emblématique de cette crise. D’autres pays européens, frappés eux aussi par la polycrise, parviennent à maintenir un imaginaire collectif plus opérant.

L’Allemagne, par exemple, a su reconstruire un récit national cohérent en s’inscrivant dans l’idéal européen. Leur adhésion au projet de paix par l’économie, à travers des institutions comme la CECA, a offert un socle puissant à leur reconstruction politique. Cela n’a pas été sans difficulté : cette cohérence du récit n’a pas impliqué de manière égale l’ex-RDA, qui demeure à l’écart d’une partie de cette projection collective, comme en témoignent les dernières élections. Les pays scandinaves offrent un autre exemple : ils semblent disposer d’un récit national solide, malgré les crises. Leur capacité à articuler un contrat social robuste, une économie performante et des institutions crédibles leur permet de conserver une certaine confiance.

À l’inverse, des nations à l’histoire impériale forte comme l’Espagne, le Royaume-Uni, ou ayant exercé une hégémonie culturelle importante comme l’Italie et la Grèce, connaissent les mêmes difficultés que la France. Ce sont des pays où le poids du passé est très présent, où l’on se compare sans cesse à une grandeur révolue. Dans ce type de configurations, réarticuler un récit dans un monde fragmenté devient particulièrement difficile.

Quel est le rôle des médias ? Favorisent-ils la construction d’un récit collectif ?

Le paysage médiatique joue un rôle important dans la difficulté à faire émerger un récit collectif. Les réseaux sociaux ne permettent pas de structurer le sens commun. Par leur structure même, ils privilégient l’instantanéité, la conflictualité, les formats courts. Ce sont des espaces où dominent l’indignation et la réactivité, rarement la construction ou la projection.

Les médias traditionnels, quant à eux, participent souvent à une dramatisation continue de l’actualité, où les faits divers deviennent faits de société. Ce traitement contribue à renforcer une perception diffuse du chaos.

Effets systémiques : la fabrique du récit empêchée

Vous évoquez la manière dont le débat public se replie sur le passé ou s’épuise dans une dramatisation permanente. Or, il existe en France, un moment institutionnel censé structurer l’avenir commun : l’élection présidentielle. Pourquoi ce rendez-vous, qui devrait être porteur d’un récit collectif, ne remplit-il plus ce rôle aujourd’hui ?

C’est précisément un des points les plus fascinants à mes yeux. On dispose en France d’une machine électorale qui devrait produire du récit : l’élection présidentielle. C’est un moment qui, par sa nature même, par la personnalisation, la dramaturgie, la temporalité, est censé permettre la construction d’un imaginaire collectif. On parle d’ailleurs souvent de la présidentielle comme de « la rencontre d’un homme et d’un peuple ». Mais aujourd’hui, cette scénographie ne fonctionne plus.

Je pense que ça pose question sur la manière dont les politiciens s’y prennent. D’une part, on constate l’appropriation de certains récits négatifs, au nom du vide qui demande à être comblé : celui de la proximité. Les dirigeants politiques passent presque autant de temps à dénoncer ce qui ne va pas qu’à souligner ce qui va bien et ce qui ira bien.

D’autre part, ce qui complique encore les choses, c’est le changement d’échelle implicite dans la perception des enjeux. De plus en plus de citoyens considèrent que la bonne échelle de réponse, notamment sur les grandes questions contemporaines, c’est l’Europe ou le niveau local. Dès lors, l’idée qu’un chef d’État, seul, pourrait tout résoudre à l’échelle nationale devient difficilement tenable. Les scories monarchistes qui se retrouvaient dans la présidentielle ne sont plus très compatibles avec le monde d'aujourd'hui.

Ré-arrimer un récit là-dessus, dans un contexte où il y a de la subsidiarité, fait partie des difficultés à surmonter. J’ai quelque part le sentiment qu’il y a eu, au tournant du millénaire, quelque chose qui s’est cassé dans la scénographie du scrutin à l’élection présidentielle. On se retrouve face à des discours qui, pour beaucoup de citoyens, sonnent comme de la fausse monnaie. Il y a une forme de disjonction entre les récits produits à cette occasion et la réalité tangible que les gens vivent. Ce décalage alimente la défiance et renforce le sentiment d’impuissance collective.

Est-ce que les institutions actuelles, et notamment notre calendrier électoral, empêchent, structurellement, la construction de récits à long terme ?

Oui, et c’est une question majeure. Nos institutions et notre temporalité politique ne sont pas conçues pour produire des récits inscrits dans la durée. Le quinquennat, l’alternance systématique, l’hyperpersonnalisation du pouvoir… Tout cela crée une logique du « grand soir » suivi d’un « lendemain qui déchante ». On promet le renouveau total, puis on se heurte très vite à la réalité, ce qui contribue à la déception et au désenchantement.

Ce qui serait assez logique, ce serait qu’un récit et un narratif sur le destin d’un pays se construise à l’échelle de la décennie. C’est là la difficulté avec nos rythmes démocratiques : l’horizon de 5 ans paraît comme pertinent pour résoudre les problèmes. Or, il crée un sentiment d’urgence dans la réponse à apporter aux problèmes des Français. Cela étant, serait-on capable d’accepter que, si on construit un projet collectif, on n’en bâtisse que la base avant de rendre son tablier ?

À l’inverse, des systèmes plus parlementaires, avec une culture du compromis et une forme de continuité au sein même des alternances, permettent d’ancrer les politiques et les récits dans le temps long. Si on regarde les vingt dernières années en Allemagne, en dehors de quelques parenthèses, on a eu des coalitions CDU-SPD quasiment tout du long. Cette continuité est précieuse pour construire une trajectoire.

Face à ce vide narratif, on voit émerger des récits plus radicaux, souvent portés par les extrêmes. Qu’est-ce que ces récits populistes disent de notre rapport collectif au politique aujourd’hui ?

Ces récits sont puissants parce qu’ils sont simples. Ils ne proposent pas un futur désirable, mais une rupture brutale, souvent fondée sur un imaginaire passé idéalisé. Ils désignent un ennemi, réactivent la colère, et offrent des réponses sans nuance à des problèmes complexes. C’est par exemple ce qu’on peut observer en Russie ou aux Etats-Unis. Le populisme fonctionne en proposant une vision du peuple qui exclut. Il ne parle pas à tout le monde, il dit qui fait partie du peuple et qui n’en fait pas partie. Il repose sur une logique d’élimination des contre-récits.

En face, je l’évoquais précédemment, les récits portés par les élites politiques, qui mobilisent le progrès ou l’innovation, peinent à convaincre, car ils apparaissent comme déconnectés et inefficaces. La difficulté sera de recréer un imaginaire projectif, aspirationnel, en assumant la complexité sans sombrer dans la démagogie. Le défi est essentiellement là.

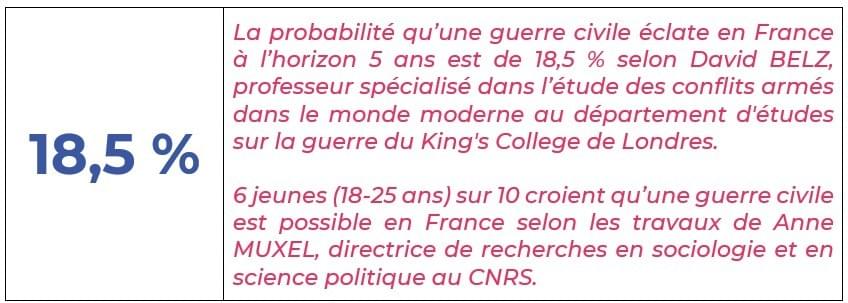

Par ailleurs, ce qui est préoccupant, c’est que la tentation touche aussi les responsables politiques dits « classiques ». Beaucoup s’approprient un narratif négatif pour créer une forme de proximité avec une opinion inquiète. Si le Président de la République parle de « guerre civile », comment voulez-vous ensuite construire un horizon commun ? Il y a bien des choses qui ne vont pas dans ce pays, mais on ne peut pas dire qu'il est au bord de la guerre civile. Par ce biais, on crée un brouillard émotionnel dans lequel il devient impossible de construire du commun.

Ce qui est intéressant, c’est qu’on est passé d’un vieux réflexe, celui des autorités qui minimisaient systématiquement les risques, type Tchernobyl ou canicule de 2003, à son exact inverse. Désormais, pour ne pas apparaître en décalage avec les inquiétudes de la population, on multiplie les discours catastrophistes. Ce basculement ne contribue qu’à renforcer l’anxiété collective, sans rien régler au fond.

La situation empire quand ces diagnostics politiques s’appuient sur des artefacts. Par exemple, on parle d’une « crise de la valeur travail », alors que les enquêtes montrent que 80 % des Français y restent profondément attachés. À force de dire à des gens attachés au travail que cette valeur est perdue, on finit par créer un malaise artificiel. On est dans un contexte de polycrise environnementale, démocratique, économique et des comptes publics. On n’a pas en plus besoin de s'inventer qu'on est dans une crise morale, c’est-à-dire de perte des valeurs fondamentales.

Cette saturation négative, couplée donc à l’appropriation par les responsables publics eux-mêmes de ces récits sombres, finit par saboter toute possibilité de faire émerger un récit collectif mobilisateur.

Ressources et leviers : reconstituer les conditions du récit commun

Quelles évolutions institutionnelles pourraient, selon vous, rouvrir cet espace narratif ?

Je ne suis pas certain que les institutions puissent produire à elles seules un récit, mais elles peuvent à tout le moins en créer les conditions. Il y a d’abord un enjeu de temporalité. Je l’ai évoqué, notre système politique, avec son calendrier court, pousse à sur-promettre, puis à décevoir. On promet beaucoup, très vite, et l’on se heurte tout aussi vite aux limites du réel. Cela entretient une instabilité peu propice à la construction d’un récit dans la durée.

C’est pourquoi je pense que nous devons interroger l’horizon temporel de nos institutions. Un récit sur le destin d’un pays n’est pas forcément incompatible avec un mandat quinquennal, si l’on accepte que certains projets ne soient qu’ébauchés durant un mandat, puis poursuivis par d’autres. Mais ce n’est pas dans la culture politique française. La tradition présidentielle reste marquée par le goût de la rupture, de l’alternance, de la table rase. Ce court-termisme est peu compatible avec la construction d’un récit collectif, qui exige de la continuité, du temps long, et une certaine humilité.

À cela s’ajoute un second enjeu : celui des modes de scrutin. Le scrutin majoritaire à deux tours, dans un paysage devenu tripolaire, n’est plus opérant. Il produit des récits de rupture qui ne résistent pas à l’exercice du pouvoir, et empêche toute logique de compromis. À l’inverse, un système plus proportionnel, qui inciterait à des coalitions, favoriserait des récits construits collectivement, et donc potentiellement plus solides. Un retour au septennat, s’il s’inscrivait dans cet esprit de continuité et de proportionnelle, pourrait aussi être bénéfique. Mais pour que cela fonctionne, il faudrait une évolution de la culture politique.

Ce qui est frappant, c’est que la culture française de la rupture n’est pas une fatalité. Les Français ne sont pas hostiles au compromis. Bien au contraire : dans les enquêtes d’opinion, une très large majorité d’entre eux souhaitent que les responsables politiques s’entendent, qu’ils dépassent les oppositions stériles. Ils déplorent la polarisation, ils aspirent à plus de continuité. Il y a donc là une vraie piste à explorer : comment repenser les modalités de notre vie démocratique pour permettre, à nouveau, la construction de récits fédérateurs ? Le scrutin présidentiel tel qu’il est conçu aujourd’hui, dans un monde devenu plus complexe, n’est peut-être tout simplement plus adapté à cette fonction.

Quelles sont les échelles pertinentes pour reconstruire un imaginaire commun ?

Il faut sans doute accepter que l’échelle nationale ne soit plus la seule pertinente. Je l’ai évoqué, les citoyens perçoivent aujourd’hui que certains problèmes ne peuvent être résolus qu’au niveau local ou européen. L’échelon européen bien que difficile à incarner pleinement, suscite aujourd’hui une confiance croissante, même en France ! Il a permis, dans certains pays comme l’Allemagne, de reconstruire un récit cohérent autour de la paix et de la coopération.

À l’inverse, à l’échelle locale, il existe une capacité tangible à produire des récits. Ce n’est pas anecdotique. On voit que des maires, par exemple, ont su ré-enchanter le récit de leur ville. A Bordeaux, Alain Juppé a porté un projet urbain fédérateur dans une ville très marquée par la sinistrose. De la même manière, des figures comme Éric Piolle à Grenoble, Johanna Rolland ou Jean-Marc Ayrault à Nantes ont su construire des imaginaires locaux positifs, ancrés dans une histoire, mais tournés vers l’avenir. On sait donc faire. Le problème est qu’on n’y arrive pas à l’échelle nationale. C’est peut-être une piste à explorer : bâtir un récit national à partir de récits locaux, plutôt que de vouloir le décréter d’en haut.

Les formats participatifs ou délibératifs peuvent-ils, selon vous, jouer un rôle dans cette reconstruction du commun ? Et, si oui, à quelles conditions ?

Oui, je crois que c’est même une piste très féconde, à condition qu’on ne se contente pas d’en faire un simple habillage. J’ai eu l’occasion, pendant un an, d’observer des citoyens réunis dans des démarches participatives ou collaboratives, à travers des réunions publiques. Et ce qui m’a frappé, c’est que, malgré ce qu’on peut croire, ils ne sont pas enfermés dans des logiques d’intérêt individuel. Ils viennent, ils participent, et ils le font avec la volonté de dépasser les clivages, de faire ensemble. Cette bonne volonté est considérablement sous-estimée.

On parle beaucoup de polarisation, d’archipélisation... mais ce sont des concepts souvent très projetés. Les Français se définissent certes comme appartenant à un pays très divisé, mais ce que j’ai vu, c’est qu’ils aspirent profondément à retrouver du commun. Et quand on leur donne les moyens d’y contribuer, ils s’en saisissent.

La condition, évidemment, c’est que ces formats aient une portée réelle. S’ils ne sont là que pour donner l’illusion d’une écoute, ils ne produiront rien. Mais s’ils s’inscrivent dans une dynamique sincère, avec un lien clair à la décision, alors ils peuvent constituer une fabrique précieuse de récits partagés.

Quelle méthode préconisez-vous pour fabriquer un récit collectif ?

Je crois qu’il faut renoncer à l’idée d’un récit forgé d’en haut, dans une posture verticale, par une figure providentielle qui viendrait imposer une vision toute faite du collectif. Ce type de récit ne fonctionne plus et il est probablement en partie responsable de la défiance qui s’est installée. Le bon récit, celui qui permet de se projeter positivement dans l’avenir, il faut aller le chercher là où il est déjà : dans les valeurs vécues et dans les représentations partagées.

Cela suppose un changement de posture de la part des responsables politiques : accepter de « descendre quelques marches », de déchoir de leur piédestal, pour se mettre au niveau de ce qui se joue réellement dans la société. Mais aussi reconnaître que les citoyens eux-mêmes ont aujourd’hui une grande capacité à comprendre la complexité du monde. Dans le cadre des enquêtes d’opinion que j’ai menées, je suis toujours frappé de voir à quel point des gens peu politisés ou peu informés savent parfaitement décrypter les récits qu’on leur soumet.

Ils comprennent les mécanismes, détectent les artifices, réagissent à ce qu’on essaie de leur faire avaler. Ce pays est bien plus mûr qu’on ne le pense souvent. C’est pourquoi, si l’on veut vraiment construire un récit fédérateur, il faut le bâtir en s’appuyant sur cette intelligence collective. Refuser les solutions simplistes, bien sûr, mais sans tomber pour autant dans une technocratie sèche.

A quoi pourrait ressembler un récit collectif qui redonne envie de se projeter dans l’avenir ? Quels en seraient les ressorts fondamentaux ?

Ce ne sera pas un récit flamboyant, ni spectaculaire. Ce sera un récit modeste, mais solide. Un récit qui assume la complexité du réel, tout en offrant un cap clair auquel on puisse se rattacher collectivement.

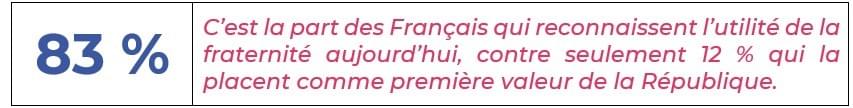

Les ressorts de ce récit existent déjà, en réalité. Il y a, dans ce pays, des fondamentaux partagés qui peuvent servir de socle. Les valeurs démocratiques, d’abord : la liberté, la solidarité, la protection des plus faibles, la paix plutôt que l’agression. Ces valeurs sont loin d’avoir disparu, malgré ce que certains discours laissent entendre. On les voit ressurgir dans les réactions collectives, par exemple face à la guerre en Ukraine, ou dans la culture populaire, les grandes fictions à succès.

Cela montre qu’un récit fédérateur est encore possible. Mais il faut aussi qu’il soit crédible. Et pour cela, il ne suffit pas de formuler des intentions : il faut produire des raisons d’y croire. Ce que j’essaie de dire, c’est que la réussite d’un récit tient à sa capacité à ne pas être en décalage avec l’agenda implicite qu’il fixe. Il ne faut pas prétendre faire ce qu’on ne sait pas faire, ou pas dans les délais qu’on annonce. Il faut éviter de sur-promettre. C’est très basique, mais fondamental. Car les récits qui échouent à tenir parole fabriquent de la déception, et donc de la défiance.

Un bon récit, au contraire, avance pas à pas. Il permet de constater que les choses progressent, même modestement. C’est cela, au fond, qui permet de reconstruire la confiance : pas de grands mots ou de grandes visions hors-sol, mais des engagements tenables, des résultats visibles, et un horizon suffisamment long pour ne pas être absorbé par l’urgence.

Un récit fédérateur doit-il forcément faire rêver ? Comment créer de l’adhésion sans sur-promettre ?

Je crois profondément qu’un bon récit ne fait pas forcément rêver. Il donne envie d’avancer. C’est différent. Il ne doit pas être dans la promesse surdimensionnée, mais dans l’effort partagé. Dans l’idée que, génération après génération, on contribue à quelque chose de plus grand que soi.

Cela suppose aussi de sortir de la logique du spectacle permanent. Un récit n’est pas une opération de communication. C’est une trajectoire crédible et lisible, qui repose sur une cohérence entre les objectifs annoncés et les moyens mis en œuvre.

Le récit fédérateur de demain ne peut plus reposer sur la figure d’un héros solitaire. Ce sera celui d’une société qui accepte de faire société. Et qui choisit de le faire à partir de ce qui existe déjà : une envie de justice, un attachement au collectif, une volonté de bâtir sans renier la complexité du monde.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».

Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».