« L’Europe sous-estime la guerre hybride, pourtant elle fracture déjà nos sociétés sans jamais être déclarée » alerte Nicolas HÉNIN

« L’Europe sous-estime la guerre hybride, pourtant elle fracture déjà nos sociétés sans jamais être déclarée » alerte Nicolas HÉNIN

Entretien integrée à la partie « Crise géopolitique » de l'étude « Comprendre la polycrise »

Nicolas Hénin, journaliste spécialiste du Moyen-Orient et cofondateur de l’Institut Action Résilience, décrypte les mécanismes d’une conflictualité sans front, sans seuil, sans drapeau. Cette forme de guerre — indirecte, asymétrique, insaisissable — infiltre toutes les failles des sociétés ouvertes : débat public, infrastructures critiques, perception collective. Dans un monde interconnecté, l’hybridité devient le

vecteur transversal de la brutalisation géopolitique : elle dilue les responsabilités, fragilise les démocraties de l’intérieur, et abaisse les seuils d’entrée dans la conflictualité globale. Pour l’Europe, ce basculement impose une refondation stratégique à triple détente : doctrine de résilience cognitive, souveraineté numérique, horizontalité démocratique. Faute de riposte adaptée, la guerre hybride pourrait devenir la matrice invisible d’une désintégration politique par saturation et désorientation.

Le terme d’hybridité ou de “guerre hybride” est une notion à la mode qui est souvent mal employée, pouvez-vous nous en donner votre définition ?

Le concept de “guerre hybride” fait l’objet d’un usage de plus en plus fréquent, mais fait aussi débat quant à sa pertinence. « Toutes les guerres sont hybrides » car elles combinent de facto plusieurs types d’actions, “cinétiques” et “psychologiques”, “directes et indirectes”, “conventionnelles et non-conventionnelles”. Le qualificatif “d’hybride” devient ainsi quasi tautologique, voire un effet de mode. Il renvoie à une combinaison de modes opératoires et de théâtres d’action, sans que cette combinatoire soit réellement nouvelle dans l’histoire militaire.

Une guerre est ainsi, par essence, toujours hybride et combine une “confrontation de moyens” (capacités matérielles, technologiques, stratégiques) et une “confrontation de volontés” (résilience, endurance psychologique, mobilisation collective). Elle met en œuvre des opérations actives visant l’ennemi, tout autant que des actions passives, destinées à préserver la cohésion interne et le moral de sa propre population. L’hybridité est donc à la fois technique, opérationnelle et psychologique et toute guerre à toujours été hybride.

Une autre perspective réside dans la propagande de guerre. Ainsi, la propagande ou la désinformation peuvent être comprises comme des "frappes en profondeur", au même titre que les missiles : elles visent à briser le moral des populations et à saper la volonté politique de l’adversaire. De ce point de vue, elles partagent une finalité avec le terrorisme, tel que défini dans certaines approches doctrinales : provoquer un effet stratégique par des moyens indirects et asymétriques.

Il est clair que ce terme fait l’objet d’un flou terminologique caractérisé par la plasticité de ce concept, parfois employé à l’excès et qui tend à englober un spectre très large d’actions. Cette extension quasi illimitée du champ d’application doit être perçue comme un avertissement de vulnérabilité sur l’ensemble des domaines de la vie sociale, économique, environnementale et politique pouvant être instrumentalisés dans une logique de conflictualité indirecte.

Si toute guerre, depuis l’histoire de l’humanité, est considérée comme hybride structurellement, pourquoi ce concept de “guerre hybride” est porté comme un fait nouveau ?

Si le phénomène n’est pas nouveau, son retour en force dans le discours stratégique contemporain tient à plusieurs facteurs. Notamment à l’évolution de la conflictualité post-Guerre froide, marquée par l’évitement du conflit frontal entre puissances nucléaires du fait de la dissuasion et de la montée des confrontations indirectes dans la “zone grise” (proxies, opérations spéciales, sabotages, guerre de l'information).

L'essor du numérique et des technologies de l'information viennent aussi faciliter la désinformation, le piratage, les campagnes d’influence, tout en rendant plus difficile l’attribution formelle des attaques (avantage du "déni plausible"). Ainsi, l’avantage de la “zone grise” est de pouvoir se réfugier derrière le déni plausible, d’empêcher et de dissuader l’attribution. Ce système permet d’éviter un affrontement direct entre grandes puissances notamment dotée de l’Arme nucléaire.

L’environnement international multipolaire et l’imbrication croissante des crises géopolitiques, économiques, environnementales et politiques rendent les formes de conflictualité plus diffuses, moins lisibles et donc plus hybrides dans leur manifestation. Les opérations hybrides sont de plus en plus utilisées par des acteurs étatiques (ex. Russie, Iran) comme non-étatiques (groupes armés, cyber-militants) expliquant l’importance grandissante de l’hybridité de la guerre..

Dans ce contexte actuel, l’Union européenne prend progressivement conscience de cette menace, mais son hétérogénéité (27 États membres, perspectives stratégiques variées) est à la fois une richesse d’analyse et un défi de cohérence d’action dans un monde qui nécessite une cohérence stratégique.

Quelles mesures de protection et de défense dans un monde toujours plus connecté faisant de chaque citoyen une victime ou un proxy indirect dans cette nouvelle guerre hybride ?

L’une des principale mesure portera sur la régulation du numérique, cœur stratégique des conflictualités hybrides. Si des tentatives de régulation ont été menées à l’échelle nationale (à l’image de la loi Avia en France), ces efforts apparaissent largement inefficaces et inadaptés face à la nature transnationale d’Internet. La régulation ne peut produire des effets tangibles qu’à l’échelle continentale, voire internationale, donc européenne en ce qui concerne la France. À cet égard, l’Union européenne s’est dotée d’outils juridiques puissants, qui préfigurent une forme de souveraineté numérique collective, tel que le RGPD (Règlement général sur la protection des données), souvent perçu comme une contrainte bureaucratique mais qui vient constituer en réalité un réel instrument essentiel de résilience cognitive et informationnelle, utile dans ce contexte de guerre hybride. En effet, en encadrant la collecte, la conservation et l’exploitation des données, cet outil vient compliquer les opérations de manipulation, d’influence et d’espionnage à finalité cognitive.

Le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA) permettent d'imposer des obligations de transparence, de responsabilité et de modération aux grandes plateformes, tout en infligeant des sanctions économiques significatives aux acteurs nuisibles à l’intégrité du débat démocratique. Ainsi, si demain l’Union européenne estimait que certains réseaux sociaux majeurs, comme Twitter (X), TikTok ou Telegram, dits les “trois grands T”, constituent des menaces systémiques pour la démocratie, il serait difficile juridiquement de les interdire purement et simplement. En revanche, l’arsenal normatif européen permettrait, via des procédures d’enquête, de contentieux et de sanctions financières, d’en réduire fortement l’influence ou d’inciter à leur retrait du marché.

Vous parlez d’arsenal normatif européen comme un élément positif. En quoi l’approche européenne est-elle un avantage stratégique qui doit être perçue comme tel dans cette nouvelle guerre ?

L’Open Source Intelligence (OSINT) ou renseignement de sources ouvertes, illustre le déplacement des champs de conflictualité sur l’internet. Paradoxalement, des régimes autoritaires comme la Russie sont des pays n’ayant que peu de régulation des traitements de l'information à l’image du RGPD. Ceci amène la Russie notamment à être beaucoup plus vulnérable sur le traitement des données, pouvant de ce fait révéler/exposer des opérations clandestines. Les enquêtes sur l’assassinat de Navalny ou le crash du vol MH17 en sont des illustrations emblématiques. Cette capacité repose précisément sur l’accès à des données libres, traçables et exploitables, qui n’aurait pu arriver aussi facilement en Europe du fait de sa réglementation. L’Europe a ainsi permis, par la protection individuelle des données des citoyens européens à participer à la sécurité collective dans un contexte de guerre hybride. Là où paradoxalement, des régimes autoritaires qui tendent à un contrôle global de leur population laisse passer nombre d’informations par une forme de non régulation.

Le droit et son respect sont constitutifs de ce que représentent nos démocraties et l’ADN de l’Europe. En ce sens, quelle est la place du citoyen et de la société dans ce combat ?

Une démocratie résiliente nécessite des institutions défendues et un droit musclé. En effet, l’avenir est également conditionné suivant le rôle des citoyens et de la société civile dans la défense des démocraties face aux menaces hybrides qui cherchent à l’atteindre. L’État ne peut, à lui seul, mener la bataille cognitive. Dans un contexte où il est parfois perçu comme un adversaire ou un acteur illégitime, il lui revient d’avoir l’intelligence stratégique de s’effacer partiellement pour laisser la place à des corps intermédiaires : médias, associations, éducateurs, scientifiques, syndicats.

Ces derniers doivent être soutenus, protégés et valorisés comme acteurs de première ligne dans la guerre des récits et de l’information où l’Etat doit « avoir la modestie et l’intelligence » de prendre conscience qu’il n’est pas le meilleur dans cette guerre. L’indépendance de la justice, la liberté de la presse, et la recherche scientifique constituent les piliers d’un écosystème démocratique robuste, capable de résister aux manœuvres de désinformation, aux pressions autoritaires et aux logiques de fragmentation sociale.

En quoi cette hybridité de la menace contribue-t-elle à donner une dimension systémique à la crise géopolitique et donc à alimenter de nombreuses dimensions de la polycrise ?

La menace hybride est emblématique du fonctionnement systémique des crises contemporaines. Elle incarne une conflictualité transversale, multiforme et évolutive, à l’image même des dynamiques de polycrise qui affectent simultanément les sphères géopolitique, écologique, économique, technologique et sociale.

Dans une logique systémique, les domaines d’impact ne sont plus cloisonnés : une cyberattaque peut affecter des hôpitaux (santé), perturber les chaînes logistiques (économie), semer la panique (sociologie des comportements), fragiliser la confiance dans les institutions (politique) et nourrir des récits de désinformation (cognitif).

Ce caractère multifactoriel est constitutif de l’hybridité. Même lorsqu’une crise semble d’abord circonscrite à un domaine précis, sa nature hybride et l’interconnexion des systèmes font qu’elle se propage rapidement à d’autres sphères, en générant des effets d’amplification et de rebond. C’est précisément cette propension à l’extension non linéaire qui fait basculer une crise sectorielle en une crise systémique, illustrant la complexité du domaine.

Dans toute gestion de crise, un enjeu décisif consiste à maintenir l’adhésion de la population aux décisions prises, malgré l’incertitude, les sacrifices ou les contradictions apparentes. La guerre hybride ne se limite pas à une confrontation de moyens matériels comme cela a été mentionné précédemment, elle est aussi une lutte pour le récit, pour la légitimité, pour la croyance collective dans les institutions et dans les décisions.

À cet égard, la figure de Winston Churchill est éclairante. Il a su incarner, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, un modèle de leadership stratégique qui combine autorité décisionnelle et appropriation collective du cap. Churchill ne se contentait pas de prendre des décisions fortes, il faisait en sorte que la population ait le sentiment qu’il exprimait sa volonté profonde. Cette dynamique est essentielle pour résister à la déstabilisation informationnelle, et plus généralement pour gérer les crises à dimension systémique.

Dans le contexte actuel de guerre hybride, quels signaux faibles ou ruptures systémiques la France et l’Europe devraient-elles surveiller de près pour ajuster leur posture stratégique et éviter des effets de surprise ?

Un premier point de bascule réside dans l’apparition ou la généralisation de nouvelles technologies. À l’instar de l’arrivée d’Internet dans les années 1990, certaines innovations pourraient constituer un saut systémique, modifiant en profondeur les modes de conflictualité. Qu’il s’agisse de l’Intelligence artificielle (IA) générative, de la biotechnologie duale, de la manipulation quantique de données ou de la militarisation de l’espace, chaque nouvelle couche technologique tend à élargir les surfaces d’attaque, à rendre l’attribution plus difficile, et à intégrer davantage de domaines dans le champ de la conflictualité hybride.

Un second point de bascule concerne la possible transformation d’un conflit hybride en affrontement « ouvert ». Ce passage peut se produire de plusieurs manières:

● volontairement, si un acteur estime qu’un affrontement frontal est devenu nécessaire ou stratégique;

● provoqué par un agresseur tiers souhaitant forcer une escalade pour affirmer un rapport de force;

● accidentel, à la suite d’un incident non contrôlé, d’une attribution erronée ou d’une réponse disproportionnée à une opération de zone grise.

Cependant, même lorsque l’attribution est établie, cela ne signifie pas nécessairement que l’action sort de la “zone grise” définie précédemment. L’attribution peut éclairer l’opération sans pour autant provoquer d’escalade ouverte. Il subsiste un flou délibéré entre reconnaissance et riposte, entre conflictualité et guerre déclarée.

Depuis le début de l’entretien, une notion revient sans cesse directement ou indirectement, celle de la “perception”. Pouvez-vous nous en dire plus ?

En effet, la guerre doit être vue également comme un conflit de perception, portant sur l’asymétrie du vécu conflictuel. La définition d'un conflit ouvert dépasse les critères simplement juridiques ou militaires car elle repose en grande partie sur la perception qu’ont les sociétés concernées de la situation. La guerre peut se définir ici comme une situation où un peuple estime risquer de perdre son pays tel qu’il le connaît, que ce soit sur le plan institutionnel, culturel, territorial ou symbolique. Ainsi, un conflit ayant la même intensité de de chaque côté peut être perçu comme existentiel par l’une des parties et non par l’autre.

A titre d’exemple, pour les Ukrainiens, la guerre actuelle représente une lutte pour la survie de la nation tandis que pour les Russes, qui n’y engagent pas la totalité de leurs forces ou de leurs ressources, il s’agit d’un conflit certes important, mais partiellement engagé, à mi-chemin entre intervention limitée et guerre totale. Un parallèle peut être fait sur la guerre d’Algérie, longtemps qualifiée “d’événements”, ne fut pas perçue comme une guerre par la métropole, bien qu’elle le fût pour les Algériens.Cette asymétrie de perception est un facteur décisif dans l’évolution des conflits hybrides. Elle détermine les seuils psychologiques de mobilisation, les formes d’engagement politique, et les logiques de résilience ou de rupture. Les menaces hybrides sont d’autant plus fluctuantes suivant le niveau d’interprétation géopolitique que ces dernières suscitent au sein des individus et des sociétés impactés.

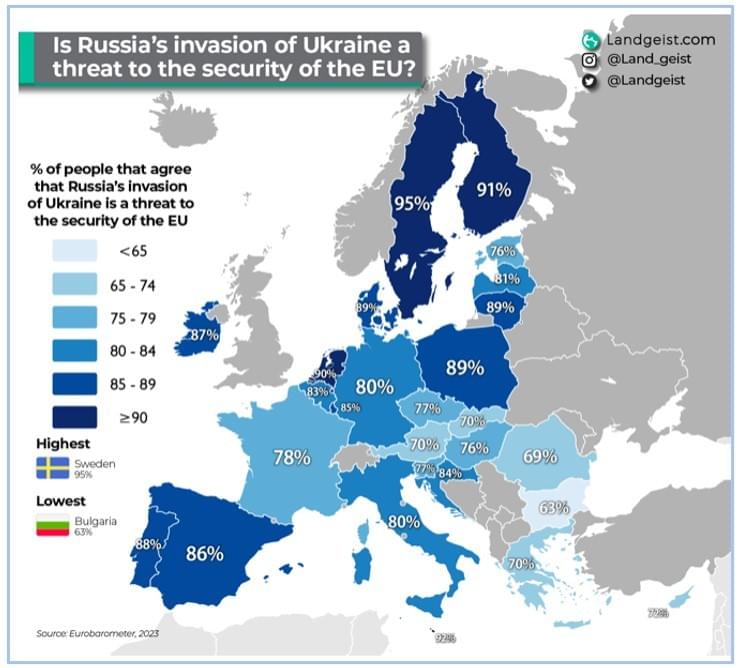

À l’occasion de la guerre en Ukraine, les pays d’Europe de l’Est ont exprimé une angoisse existentielle, se projetant comme potentielles prochaines cibles. À l’inverse, certains pays du Sud de l’Europe ont perçu ces événements comme un désordre périphérique, symptomatique de tensions géopolitiques mais non menaçantes pour leur souveraineté immédiate.

Cette hétérogénéité des sensibilités rend plus difficile une réponse unifiée et rapide de l’Europe, et accentue les défis de la résilience collective face aux menaces actuelles et futures.

Quels acteurs, souvent ignorés des grilles de lecture traditionnelles de la géopolitique, doivent être pris en compte pour penser les menaces hybrides ?

Plusieurs acteurs non traditionnels jouent un rôle croissant dans ce champ, en particulier ceux qui interviennent dans l’environnement numérique globalisé.

Les grandes plateformes numériques (GAFAM, TikTok, Telegram...), souvent étrangères aux régulations européennes, ont acquis un pouvoir d’influence considérable tout en restant en grande partie irresponsables vis-à-vis des externalités de leurs activités.

Deux types d’acteurs se distinguent : (i) des plateformes occidentales à forte puissance (Google, Meta, X etc.) centrées sur une logique de profit, peu soucieuses des conséquences politiques et sociétales de leurs outils algorithmiques ; (ii) des acteurs non-occidentaux (TikTok, Telegram), non alignés sur les valeurs démocratiques libérales, qui peuvent devenir des vecteurs d’influence, de désinformation ou d’espionnage. Bien que pas nécessairement malveillants, ces acteurs peuvent être toxiques. En l’absence de responsabilité sociétale explicite, ils deviennent des catalyseurs d’instabilité. Le même espace numérique peut ainsi servir à la fois au commerce et à la manipulation électorale, voire à la diffusion de contenus criminels extrêmes (ex. : pédopornographie, propagande terroriste).

Un mode opératoire central de la guerre hybride contemporaine est le recours à des acteurs tiers, privés ou semi-clandestins. Ces acteurs peuvent être des relais d’influences, servant d’intermédiaires ou de sous-traitants pour éviter l’attribution directe des opérations. Ce mécanisme permet de réduire les coûts réputationnels et de pouvoir opérer dans la “zone grise”. Quelques exemples de cette logique “d’ubérisation” de la conflictualité peut s’illustrer par des “entrepreneurs d’influence”, comme Evgueni Prigojine, à la tête de Wagner ou de structures médiatiques, ont été utilisés par la Russie comme bras armés et cognitifs dans différents théâtres (Ukraine, Afrique, Europe).

Une nouvelle hybridité émergente connectée aux réseaux criminels organisés sont de plus en plus sollicités, notamment pour des opérations ponctuelles d’intimidation, de sabotage ou d’assassinat. Le cas de l’opération Marco Polo, où des groupes iraniens auraient recruté des criminels pour viser des cibles israéliennes ou juives en Europe, illustre cette nouvelle hybridité entre états, terrorisme et criminalité transnationale.

Les forces spéciales et les services de renseignement (SR) restent des acteurs centraux, notamment dans la projection discrète à l’étranger (sabotage, neutralisation ciblée, opérations symboliques), mais délèguent de plus en plus certaines tâches à des groupes auxiliaires.

Des dynamiques inquiétantes émergent autour du recrutement de mineurs, jugés moins responsables pénalement et plus accessibles financièrement, dans des logiques d’intimidation ou même d’homicide ciblé. La cryptomonnaie permet en outre de masquer les flux financiers et de rendre les chaînes de commandement opaques.

Ce système d’externalisation croissante est vu comme une aubaine par des SR : il permet d’économiser des ressources, de déresponsabiliser l’État donneur d’ordre, tout en conduisant à des effets très concrets sur le terrain. Le niveau de conscience des exécutants quant à l’origine des missions est souvent nul ou très flou, ce qui accroît le déni plausible.

Tous ceux-ci illustrent une autre forme de l’hybridité comme moyen d’organisation et de mise en œuvre d’actions opérationnelles.

Nous avons vu la notion de menaces hybrides comme accélérateur de la polycrise, pouvons nous voir la menace hybrides comme cause de crises multiples, économiques, politique et écologique ?

L’enjeu des menaces hybrides ne peut être isolé du contexte global de la polycrise comme cela l’a été démontré précédemment. La guerre hybride s’inscrit tout d’abord dans une mutation profonde de l’économie mondiale, marquée par l’essor de nouvelles technologies (IA, blockchain, cryptomonnaies), la transition énergétique et la dépendance croissante aux infrastructures numériques.

Plusieurs dimensions économiques s'y rattachent. Premièrement, la cybersécurité des industries stratégiques devient un enjeu de souveraineté du fait des attaques sur des systèmes industriels, des sabotages de chaînes logistiques, des vols de propriété intellectuelle ou des ransomwares paralysant des hôpitaux ou des infrastructures énergétiques. Deuxièmement, la désinformation économique peut aussi manipuler les marchés, influencer les décisions d’investissement ou générer des bulles spéculatives (ex. : rumeurs coordonnées sur les cryptomonnaies). La capacité d’un État ou d’un acteur non étatique à déstabiliser les flux économiques mondiaux via des actions hybrides ciblées devient un levier stratégique d’influence dans les prochaines années.

La guerre hybride exploite pleinement les fragilités politiques internes en jouant sur la polarisation et la désintégration du débat public. Cette dernière s’illustre notamment par des divisions idéologiques et une augmentation de la défiance envers les institutions et un affaiblissement des médiations traditionnelles. Elle vise à fracturer le lien social et à désintégrer l’espace public démocratique. La désinformation, les campagnes de harcèlement ou de manipulation des élections creusent les clivages politiques, sapent la légitimité des institutions, et favorisent une radicalisation de l’opinion. Face à cette menace, une réponse efficace supposerait une mobilisation “transpartisane” fondée sur un socle commun de valeurs démocratiques et de défense de l’État de droit.

Or, notre culture politique – souvent marquée par l’affrontement idéologique permanent, peut constituer un obstacle à cette réponse unifiée. Cela pose la question de notre capacité collective à faire front, en dépassant les logiques partisanes dans un moment critique.

Le lien entre hybridité et écologie peut sembler moins évident, mais il est profondément structurant. Les menaces hybrides s’appuient sur un écosystème numérique énergivore. Les data centers nécessaires à l’IA, au cloud, ou à la surveillance généralisée, sont de gros consommateurs d’énergie et sources de pollution, en particulier s’ils sont concentrés dans des pays à mix énergétique carboné. La guerre hybride repose aussi sur des technologies utilisant des métaux rares (cobalt, lithium, terres rares) indispensables aux semi-conducteurs, batteries, drones ou satellites. Cela renvoie à la “géopolitique des matières premières” qui est marquée par des tensions croissantes autour de l’accès à ces matières, leur contrôle et leur transformation.

Enfin, les catastrophes écologiques elles-mêmes (incendies, sécheresses, épidémies) peuvent devenir opportunités pour des opérations hybrides, profitant de la vulnérabilité temporaire d’un État ou d’une population pour lancer une offensive cognitive ou cyber.

Avant d’analyser les pistes concrètes de solutions à mettre en place, pouvez-vous nous expliciter en quoi cette hybridité représente-t-elle un changement de paradigme des relations internationales ?

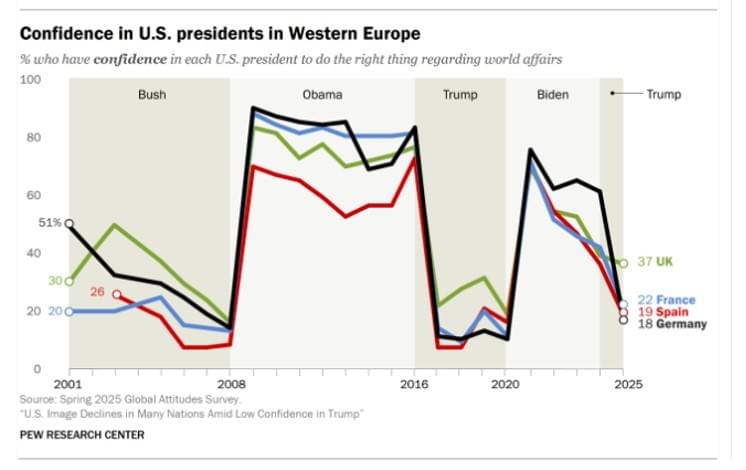

Nous assistons à une mutation profonde des équilibres géostratégiques, où la montée en puissance de stratégies hybrides s’accompagne d’une fragilisation du cadre sécuritaire occidental. La reconfiguration de la posture américaine, marquée par des signaux de désengagement ou de repli stratégique, remet en cause la solidité de l’alliance transatlantique. Cette évolution fragilise l’architecture de défense européenne, historiquement adossée à l’OTAN et à la garantie sécuritaire américaine. Les Européens se retrouvent de facto plus exposés et plus seuls face à des menaces hybrides sophistiquées, nécessitant un réinvestissement stratégique dans leurs propres capacités de défense, de résilience et de renseignement.

Ce moment de flottement stratégique constitue une rupture historique et rappelle à l’Europe la nécessité de ne plus déléguer sa sécurité, mais de redéfinir les conditions de sa souveraineté militaire et informationnelle et donc revenir à un “effort de défense”. La guerre hybride ne se limite pas à une conflictualité extérieure, elle engage la structure même des régimes démocratiques, en ciblant leurs fondations. Elle sape la confiance dans les institutions de représentation, pilier des démocraties libérales, en exploitant les failles de l’espace public, les clivages sociaux, les controverses scientifiques ou éthiques.

Elle déstabilise l’idée même de vérité, à travers la diffusion de désinformation, l’instrumentalisation du relativisme, et la polarisation du débat public, affectant ainsi la représentation nationale, clé de voûte des démocraties libérales. Il en résulte un affaiblissement de la capacité à produire un récit commun, condition pourtant indispensable à l’exercice du pouvoir démocratique dans une société pluraliste.

Ce moment de bascule est également technologique. Comme précisé précédemment et à l’image de l’irruption d’Internet dans les années 1990, de nouvelles technologies (IA générative, deepfakes, quantique, cybersabotage automatisé) bouleversent l’organisation des sociétés à plusieurs niveaux. Elles viennent modifier les structures économiques, les conditions de production et d’emploi et réduisent la frontière entre les espaces civils et militaires, entre vie privée et guerre cognitive. Elles permettent aussi des opérations hybrides d’une précision et d’une furtivité inédites, difficiles à détecter, à attribuer ou à contrer à temps.

Cette hybridité vient ainsi considérablement changer le paradigme international, cherchant à aller vers une guerre sans guerre. Les menaces hybrides peuvent être comprises comme une stratégie de contournement de la dissuasion nucléaire. Plutôt que d’affronter frontalement une puissance dotée, les adversaires cherchent à saboter des infrastructures critiques (énergie, communication, santé), éroder la volonté des populations, en les démoralisant ou en les divisant et à agir en dessous du seuil de riposte, dans un espace où le coût de l’agression reste maîtrisé et le risque d’escalade nucléaire évité.

Ce modèle de conflictualité "infra-belliqueux" crée une forme de guerre sans déclaration, où l’agresseur reste dans l’ombre, et où la société cible peut perdre sans même réaliser qu’elle subit une attaque. C’est là une rupture stratégique majeure, qui exige une reconfiguration des doctrines de sécurité.

Au vu de la gravité de cette situation, quelle est votre analyse sur la capacité de nos institutions et de nos dirigeants français et européens pour défendre les citoyens et démocraties européennes ?

Il est nécessaire de re-questionner l’organisation des démocraties libérales à l’ère de l’émergence des démocraties dites illibérales et des dictatures pour repenser un système démocratique en capacité de défendre ses valeurs et adapté à la situation géopolitique actuelle.

S’agissant de la culture politique française et européenne, elle reste souvent marquée par une approche sectorielle et cloisonnée de la sécurité et par un retard de compréhension des logiques hybrides. Or, ces menaces appellent une lecture transverse, souple et interdisciplinaire, peu compatible avec les réflexes institutionnels traditionnels. Les dirigeants français et européens sont issus de la société civile : c’est donc l’ensemble du tissu éducatif, civique et intellectuel qu’il faut mobiliser. Cela doit ainsi passer par une formation stratégique des élites politiques, une revalorisation du rôle des diplomates, une reconnaissance du rôle des militaires ainsi que par une meilleure intégration des chercheurs, experts indépendants et acteurs privés nationaux pour former les futurs leaders et renforcer les circuits de décision pour le pays.

En synthèse, l’enjeu implique une éducation de tous où il est important de développer une culture de la vigilance citoyenne dès l’école, pour renforcer la cohésion démocratique face à une guerre sans front.

Si vous étiez demain en responsabilité, quelles seraient vos priorités concrètes pour refonder la stratégie européenne et française vis-à-vis de la guerre hybride ?

Le pari stratégique central est que, sauf une guerre « ouverte », les menaces hybrides ne vont ni disparaître ni se réduire, mais s’intensifier, se banaliser et s’accélérer, du fait de deux facteurs structurants :

● l’effet démultiplicateur des technologies (cyber, IA, cloud, quantique) qui abaissent le coût, les seuils d’entrée et la traçabilité des actions malveillantes ;

● la généralisation des zones grises, rendues possibles par l’absence de riposte claire et la multiplication d’acteurs non conventionnels.

En retour, cela appelle une refondation de nos capacités de réponse, à la fois en termes institutionnels, culturels, technologiques et stratégiques. L’hybridité prolonge une logique ancienne de contournement portant sur l’évitement des seuils de guerre déclarée, opérer sous le radar, instrumentaliser des acteurs tiers, exploiter les failles des sociétés ouvertes. Ce n’est pas nouveau, mais plus rapide, plus ample et plus efficace. L’approche classique par la dissuasion nucléaire se retrouve contournée par des opérations infra-belliqueuses, difficiles à attribuer et à sanctionner. Il faut désormais penser en dessous des seuils, y compris face à des puissances dotées, en termes de contre-ingérence, résilience, anticipation.

Refonder une stratégie reposant sur réflexion nouvelle à l’échelle européenne : à l’échelle nationale, la vision reste souvent court-termiste et cloisonnée. Une réponse crédible ne peut venir que de l’échelle européenne, malgré sa complexité. Des outils comme le Digital Markets Act (DMA) montrent qu’une régulation robuste et stratégique est possible. La diversité des perspectives nationales est une force : elle permet une meilleure compréhension des menaces globales. Encore faut-il parvenir à mobiliser la Commission et identifier les leviers de transformation institutionnelle.

Refonder culturellement nos démocraties par plus d’horizontalité de la politique pour aller vers une société plus résiliente: la culture politique actuelle est souvent verticale, peu réactive, peu perméable aux signaux faibles. Il faut pouvoir favoriser l’horizontalité décisionnelle, avec l’intégration d’acteurs civils, éducatifs, techniques et pouvoir renforcer la résilience sociétale, via la formation (ex SGDSN, formation Parcours Interdisciplinaire de Culture de Sécurité (PICS), dispositif pédagogique mis en place dans certains établissements scolaires en France, notamment au collège ou au lycée, dans le cadre de l’éducation au numérique, à la citoyenneté et à la sécurité), en identifiant et mutualisant les bonnes pratiques européennes.

Repenser une économie stratégique du coût : par une refondation qui doit s’imposer dans la philosophie même de la sécurité. Face à des innovations qui abaissent le coût de l’attaque, la seule réponse viable est de trouver des moyens pour relever le coût de l’attaque pour l’adversaire tout en maintenant un coût de défense raisonnable. Le coût est multifactoriel, financier mais aussi humain: un hacker peut neutraliser un système avec un PC à 500€, mais nécessite 10 ans de formation. Par ailleurs, il est important que ces technologies ne soient que des “accélérateurs”. L’exemple d’internet peut être cité, comparé à l’ouverture des radios libres, car il a permis de créer un média moins cher et touchant plus de monde. À terme, même des ruptures comme le quantique pourraient compromettre nos systèmes de chiffrement actuels. Il faut donc intégrer ces paramètres dès aujourd’hui dans une doctrine de souveraineté numérique, cognitive et stratégique, à l’échelle de l’Europe.

Cette notion est indispensable et doit être prise également au sérieux pour imaginer les systèmes qui viendront permettre aux pays européens de se défendre dans ce contexte de guerre hybride.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».

Pour mener à bien cette mission, l’Institut a constitué un groupe de prospective. Les 10 co-auteurs du rapport ont engagé la réflexion en consultant plus de 30 experts de haut niveau afin d’analyser ces quatre grandes systémiques et leurs rétroactions, pour comprendre la bascule historique qu’opère la polycrise.

Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».