« La Chine ne vise pas une coexistence pacifique dans un monde multipolaire mais une centralité stratégique par la technologie » alerte Emmanuel VÉRON

« La Chine ne vise pas une coexistence pacifique dans un monde multipolaire mais une centralité stratégique par la technologie » alerte Emmanuel VÉRON

Entretien integrée à la partie « Crise géopolitique » de l'étude « Comprendre la polycrise »

Géographe spécialiste de la Chine, professeur à l’École de Guerre et à l’INALCO, Emmanuel VÉRON décrypte comment la domination économique de la Chine évolue au profit d’un véritable ascendant stratégique fondé sur ses avantages technologiques. Fondée sur une planification à long terme et une exploitation systématique de nos vulnérabilités, cette trajectoire ascendante a un impact total sur l’Europe – sa vitalité démocratique, son avenir socio-économique comme sa transition écologique. In fine, ce profond rééquilibrage du rapport de force entre la Chine et l’Europe pourrait contribuer à favoriser un point de bascule en Mer de Chine, où Pékin cherche à arrimer de force Taïwan à son régime autoritaire.

Au cours des trente dernières années, la Chine a façonné la dépendance du monde à son système économique. Vous parlez d’aveuglement stratégique. Pourquoi ?

Au cours des trois dernières décennies, la Chine a offert aux Européens une illusion coopérative fondée sur des délocalisations massives, une efficacité logistique, une stabilité politique apparente et la promesse que le commerce mondial réduirait les tensions géopolitiques.

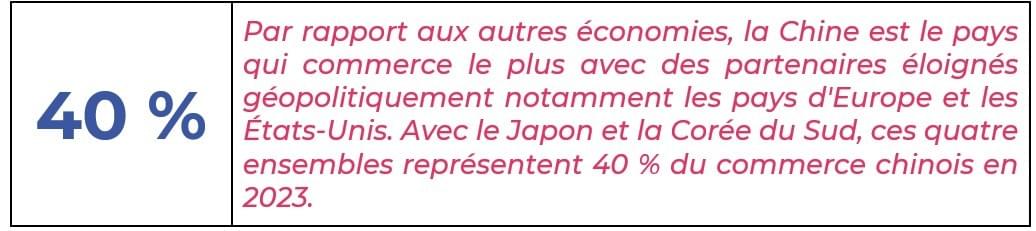

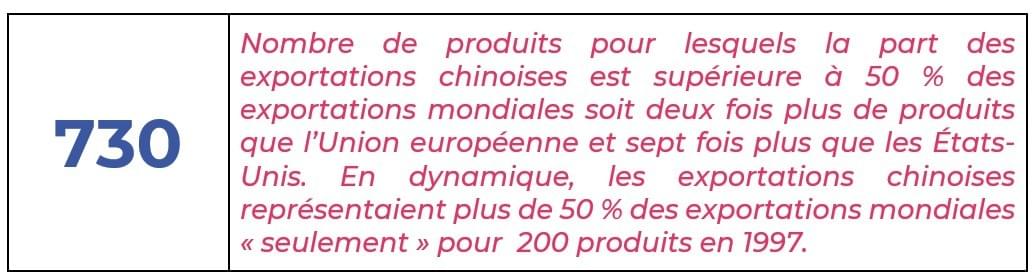

Cela correspond à une vision « herbivore » de l’Histoire en Occident, face à une Chine « carnivore » qui n’a jamais cessé de penser en termes de rapports de force. Cette illusion a été orchestrée par le Parti communiste chinois, qui a utilisé l’ouverture pour renforcer son appareil de domination économique, tout en restant opaque et fermé sur le plan politique. Le tournant a commencé lors de l'intégration au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en 2001, qui a développé le commerce extérieur chinois par l’exportation de ses produits.

L’illusion coopérative n’est-elle pas tombée lorsque l’Union Européenne a adopté sa stratégie de « derisking » ?

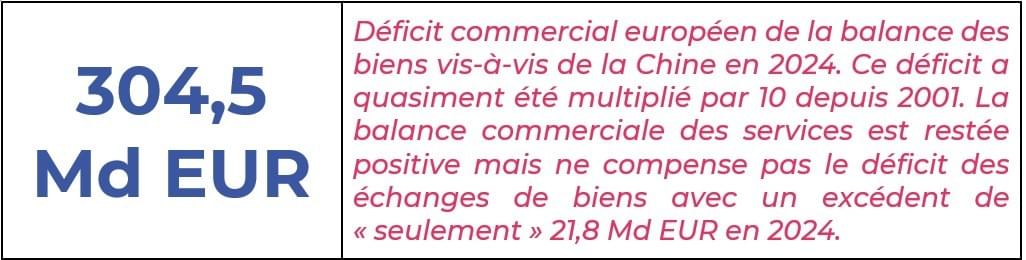

Le terme « derisking », issu du jargon européen, n’a aucun sens concret. Il reflète un langage technocratique déconnecté de la réalité. C’est une tentative de réponse molle à un problème systémique : les élites européennes ne savent plus quoi dire ni quoi faire, perdues entre norme et inertie. Cette notion est une fiction politique qui masque mal le désarmement industriel, moral et stratégique du continent. Elle ne règle rien : ni la balance commerciale catastrophique, ni le déclassement technologique.

En effet, la Chine n’est pas un simple pays : c’est un système politico-économique centralisé par un Parti-Etat, le Parti Communiste Chinois. Ce système n’est pas né avec Xi Jinping, même si celui-ci l’a durci. Il est le prolongement d’une architecture née dès 1921, avec le Comintern et les Soviétiques, dans un contexte de guerre civile.

Il repose sur des fondamentaux idéologiques intacts : paranoïa stratégique, clandestinité, culte du secret, logique de domination par étapes, et capacité à utiliser la diplomatie, l’économie ou les technologies agressivement selon les besoins.

Le Covid a marqué un tournant, la Chine a affiché une agressivité assumée, et les opinions publiques européennes ont commencé à demander des comptes à leurs dirigeants, longtemps dans le déni. Pour autant, le triptyque « partenaire, concurrent, prédateur » qui a émergé alors est resté orphelin de toute traduction stratégique.

Comment cette relation asymétrique de dépendance de l’UE à la Chine s’est-elle matérialisée au plan économique ?

La balance commerciale entre l’Union européenne (UE) et la Chine est massivement défavorable si bien qu’on peut réellement parler d’un désarmement industriel. Les Européens ont eu l’illusion de pouvoir externaliser toute la puissance productive.

La Chine domine bon nombre de secteurs stratégiques qu’elle a choisi de sur-subventionner : l’énergie (notamment avec la production de batterie électrique ou encore de panneaux photovoltaïques), le numérique, l’automobile, etc. Cette illusion économique n’est plus tenable.

Symétriquement, la Chine profite de la logique du marché unique européen et ses 450 millions de consommateurs qu’elle inonde de produits à bas prix. À titre d’exemple, plus de 4 milliards de colis de moins de 150 € en 2024, produits dans les zones industrielles de Shenzhen, ont été livrés massivement par avion. Cette folie économique -qui échappe à tout contrôle douanier réel- pose également d’importantes questions écologiques.

Sur quoi repose cette stratégie chinoise de domination économique sur l’Union européenne ?

La Chine exploite la faille principale de l’Europe : son manque d’unité. Pékin ne traite pas seulement avec Bruxelles mais avec la capitale de chacun de ses Etat-membres.

Elle passe par des partenariats avec des pays européens comme on l’observe avec la Hongrie, l’Espagne, la Belgique et comme on le voit se développer avec la Pologne ou la Roumanie. La Chine met en place une stratégie de contournement des normes et de prise de contrôle indirecte.

Vu de Pékin, l’Europe représente le ventre mou du monde occidental. Depuis une génération, les responsables chinois ont clairement identifié l’Europe comme fragmentée politiquement, obsédée par la norme et sans vision stratégique. Ainsi nous subissons les flux chinois.

Quels sont les signaux faibles à surveiller pour comprendre l’évolution de cette relation totalement asymétrique ?

En ce qui concerne la relation sino-européenne, ce que l’on appelle communément « les signaux » ne sont plus des indices discrets ou de la donnée marginale : il s’agit d’une tendance lourde que l’Europe peine à nommer, à penser, ou à affronter.

Le décrochage industriel du continent n’est plus un risque à venir : ce revirement est à l’œuvre et parfaitement intégré à la stratégie de Pékin. Les réactions de l’UE notamment sur les grands dossiers industriels- sont perçues comme une forme d’agitation. En réalité, ces efforts -très technocratiques- arrivent tard et ne s’appuient sur aucun levier concret de production ou d’innovation.

Les politiques européennes s’avancent sans maîtriser les composants clés ni les chaînes logistiques nécessaires à leur déploiement. On le voit : toute la structure de la transition énergétique, des panneaux solaires aux batteries, dépend d’acteurs industriels chinois.

Ce n’est pas un incident isolé mais une composante intégrée du modèle économique chinois, adossé à une logique d’espionnage économique, dans le cadre plus large d’une guerre d’influence globale. L’Europe laisse ainsi s’installer sur son territoire un appareil techno-industriel qui alimente la puissance stratégique chinoise, tout en réduisant ses propres marges d’autonomie. Par delà l’asymétrie économique, il y a désormais une véritable asymétrie stratégique.

Dans quels domaines se matérialise cette évolution de la domination chinoise vers une asymétrie stratégique ?

Le secteur nucléaire, souvent perçu comme sanctuarisé, a été gagné par cette perte de souveraineté. La Chine est aujourd’hui capable de proposer des solutions nucléaires civiles complètes, couvrant toutes les étapes de la chaîne de valeur : de la conception à l’installation, de la maintenance à l’exploitation.

Ce mouvement entraîne des conséquences très concrètes : l’Europe pourrait demain se retrouver équipée de parcs nucléaires civils chinois, ce qui reviendrait à institutionnaliser une dépendance géopolitique lourde dans un secteur critique.

Il serait erroné de croire que la Chine progresse « naturellement » dans des secteurs aussi sensibles. En réalité, elle affiche une stratégie de domination technologique claire, assumée et planifiée. Ses ambitions sont publiquement énoncées et s’inscrivent dans un calendrier précis : la conquête technologique d’ici 2030–2035.

Cette trajectoire englobe des secteurs critiques comme l’intelligence artificielle, la robotique avancée, les technologies quantiques, le spatial, mais aussi la 5G, la 6G, et les architectures télécoms de nouvelle génération. Le cas Huawei, qui avait suscité un sursaut européen sur la 5G, n’a pas donné lieu à une doctrine durable. Pendant que l’Europe discute ou réglemente, la Chine conçoit déjà les infrastructures de la 6G et les cadres techniques des réseaux quantiques.

En quoi la domination économique de la Chine, qui est centrale dans la crise géopolitique, infère-t-elle sur les autres pans de la polycrise ?

En mettant la mondialisation sous tutelle économique par le contrôle des flux logistiques, la Chine tient les clés de la société de consommation de masse occidentale, sujet central de la transition écologique. Tout comme elle détient une large partie des réponses à la crise climatique s’agissant de sa propre transition énergétique comme de sa domination sur les énergies renouvelables.

De la même manière, son rôle central dans l’économie internationale joue un rôle déterminant dans l’avenir économique des Européens. Son hégémonie industrielle et technologique va peser sur le décrochage économique de l’UE. Mais surtout, elle joue un rôle dans l’évolution politique et morale de l’Europe en jouant sur ses vulnérabilités démocratiques tout comme le fait la Russie.

Comment la domination économique chinoise est-elle susceptible d’évoluer dans la décennie à venir ?

La Chine accélère la construction de sa puissance technologique. Selon les chiffres officiels, elle forme 1,5 million d’ingénieurs par an. Il est vrai qu’il faut accueillir ces chiffres avec prudence car le système chinois n’est pas exempt de falsifications statistiques. Pour autant, même en réduisant ces chiffres à une fraction crédible, mettons 15 % d’ingénieurs réellement performants selon les standards internationaux, la dynamique de masse reste incontestable.

En projetant cette base sur 10 ans, la Chine se dote actuellement d’un vivier de plusieurs centaines de milliers de talents capables d’alimenter un écosystème de haute technologie compétitif à l’échelle mondiale. Ce sera son atout majeur pour dominer, d’ici 2030-35, tous les secteurs sensibles, y compris le spatial, la robotique avancée ou encore le quantique.

Mais son avantage ne repose pas uniquement sur les talents : il est fondé sur l’organisation cohérente de l’écosystème innovation-État-industrie, dans une logique de montée en gamme constante et d’investissements massifs dans les filières d’avenir.

L’ascendant économique de la Chine aura-t-il des conséquences au plan politico-militaire ?

Pour l’Europe, l’aspect le plus inquiétant de ces développements est le tournant militaire de la robotique chinoise. Les forces armées chinoises s’équipent déjà à un rythme soutenu en robots de combat, en drones autonomes, et en systèmes automatisés d’appui tactique.

Des documents confidentiels estiment que l’armée chinoise a désormais la capacité de déployer un régiment de 1 000 robots par mois, et ce, de manière soutenue sur un horizon de cinq ans, avec comme objectif explicite : la saturation robotique des théâtres d’opérations.

Il ne s’agit pas seulement de robotiser le champ de bataille. Cela correspond également à un tournant démographique. Le Parti Communiste Chinois assume le vieillissement rapide de sa population et prépare sa puissance future à substituer des effectifs humains par des agents intelligents mécanisés. 2025 marquait d’ailleurs « l’année de la robotique et des humanoïdes » en Chine, avec un soutien étatique massif à l’investissement, à l’exportation et à la démonstration de puissance.

Quel rôle va jouer l’intelligence artificielle dans cette relation de plus en plus asymétrique entre la Chine et l’Europe ?

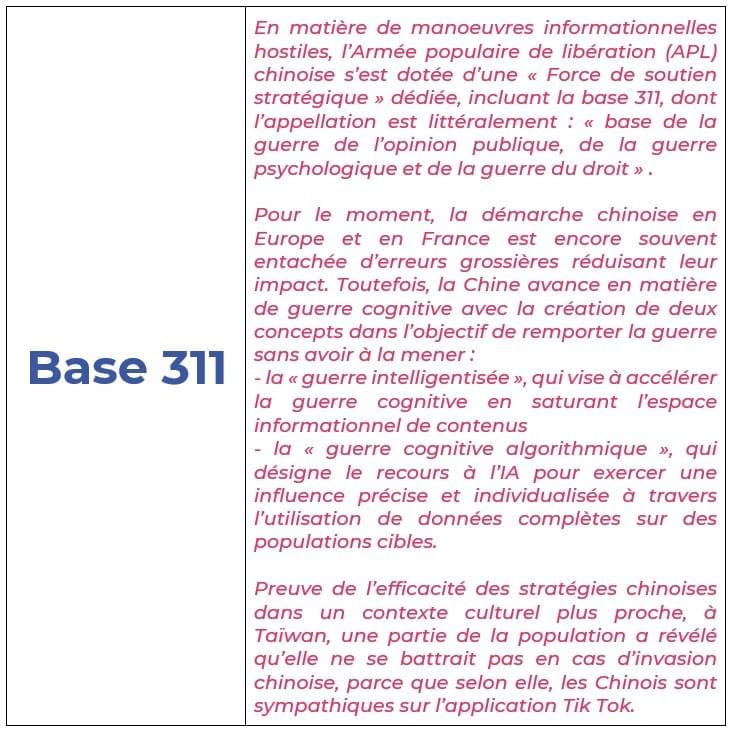

La Chine a délibérément lancé des campagnes de communication stratégique autour de ses IA génératives, souvent fausses ou exagérées, dans une logique d’intoxication informationnelle. Ces effets d’annonce ont pour but de tester les réactions occidentales, de sonder les lignes rouges et de préparer le terrain à des ruptures à venir.

Mais c’est un fait : la Chine a pris le tournant de l’IA agentique, c’est-à-dire d’IA intégrée dans des systèmes d’action, comme des robots autonomes, des drones en essaim, ou encore des assistants humanoïdes. Pékin cherche à concevoir des agents parfaitement capables d’interagir avec des humains et entre eux, de décider et de s’adapter en temps réel, y compris dans des environnements complexes.

Combiné à ses capacités de production de masse, ce tournant offre à la Chine la voie vers un monde radicalement transformé. Ce qu’elle cherche à accomplir dans ses administrations, ses entreprises, ses hôpitaux, elle sera également capable de l’obtenir en zone de conflit.

La conséquence directe de cette projection est une recomposition complète des rapports avec la Chine. L’avenir des relations sino-européennes n’est pas fondé sur un équilibre de puissances commerciales : ce sera un jeu permanent d’encerclement, contre-encerclement et désencerclement successifs, à une époque hybride où les frontières entre le civil et le militaire, entre la coopération et la coercition, entre l’innovation et le contrôle se brouillent de plus en plus. La Chine ne vise pas une coexistence pacifique dans un monde multipolaire mais une centralité stratégique par la technologie.

La Chine s’est imposée par la domination industrielle et technologique. Face à cette tendance lourde existe-t-il une bifurcation possible ?

Tel qu’établi, le déséquilibre entre la Chine et l’Europe a atteint un point de non-retour. L’Europe n’accuse plus un retard technologique ou industriel : le différentiel touche désormais à des facteurs structurels impossibles à rééquilibrer en une génération.

Volume de production, maîtrise du savoir-faire, différentiel salarial, démographie, discipline collective : la Chine a consolidé une avance difficilement rattrapable, pendant que les pays européens ont progressivement perdu leur base industrielle, leur autonomie stratégique, et leur culture du travail productif. Dans un pays comme la France, l’effort de réindustrialisation est entravé par l’absence de moyens, mais aussi par une culture politique et sociale qui ne valorise plus le travail.

Au surplus, la domination chinoise, toute comme l’agressivité russe, cherche à s’immiscer dans l’ensemble des aires de la société, notamment par des actions fortes dans le champ informationnel. Pékin active constamment nos vulnérabilités politiques et sociales.

Alors il n’existe aucun point d’inflexion possible pour rééquilibrer le rapport de force avec la Chine ?

Face à cet état de déséquilibre, le seul levier stratégique viable repose une véritable stratégie de réindustrialisation. Pour cela, sortons des grands plans abstraits. Misons sur la formation et sur l’éducation technique, sur le rôle cardinal des ingénieurs et des ouvriers. Par delà les narratifs creux, il nous faut remettre ces métiers productifs au centre de l’agenda stratégique.

Ce travail doit être accompagné par un réarmement cognitif. Au cœur de ce processus se trouve l’enjeu de reconnecter les décideurs avec la réalité. Il s’agit de limiter l’influence de « ceux qui font des phrases » pour redonner la parole à « ceux qui font des choses ».

Vous ne parlez pas des points de vulnérabilité du Parti Communiste Chinois lui-même ?

Une tentation fréquente dans les milieux stratégiques européens consiste à présenter la Chine comme un colosse aux pieds d’argile. Il est vrai que le régime connaît d’importantes difficultés internes : tensions sociales, crises environnementales, pressions économiques, répression croissante. Il est aussi vrai que de nombreux chinois quittent le pays, souvent via la diaspora ou les mariages mixtes, pour des raisons de liberté individuelle, ou de défiance face à la rigidité politique.

Mais cela ne signifie pas un effondrement du régime. Le PCC tient la Chine depuis 1949 et malgré toutes les difficultés, il dispose de la masse critique suffisante pour absorber des chocs sans céder. Une partie du territoire ou de la population peut être mise en réserve, ou sacrifiée temporairement, sans que cela ne remette en cause la cohérence globale du projet chinois. N’oublions pas que le contrôle du Parti irrigue désormais l’ensemble du territoire, avec un appareil de surveillance et d’encadrement unique au monde. Le PCC est composé de plus de 100 millions de membres.

Certes, depuis la pandémie et ses confinements drastiques, les tensions internes ont connu une véritable résurgence ; mais elles restent minoritaires à l’échelle du pays. Et surtout, la diaspora chinoise, même critique, reste souvent intégrée au maillage du Parti, qui déploie des formes d’influence, de contrôle et de réactivation politique hors de ses frontières. La « matrice chinoise » est active – même à distance.

Enfin, la Chine ne connaît pas d’immigration et maîtrise totalement l’intérieur de son territoire. La Chine arrive à garder cette logique de masse qui se poursuivra via sa stratégie de robotisation.

Qu’est-ce que tout cela peut impliquer pour la stabilité dans le détroit de Taïwan ?

Pour Pékin, la question de Taïwan est centrale pour quatre raisons absolument fondamentales.

D’abord parce que le Parti Communiste Chinois, qui est un Parti-Etat, ne peut pas tolérer qu’il existe deux Chine – et encore moins une Chine démocratique. Or l’essentiel du patrimoine impérial chinois est à Taipei, ce qui rend la démocratie de Taipei symboliquement plus « chinoise » que le régime de Pékin.

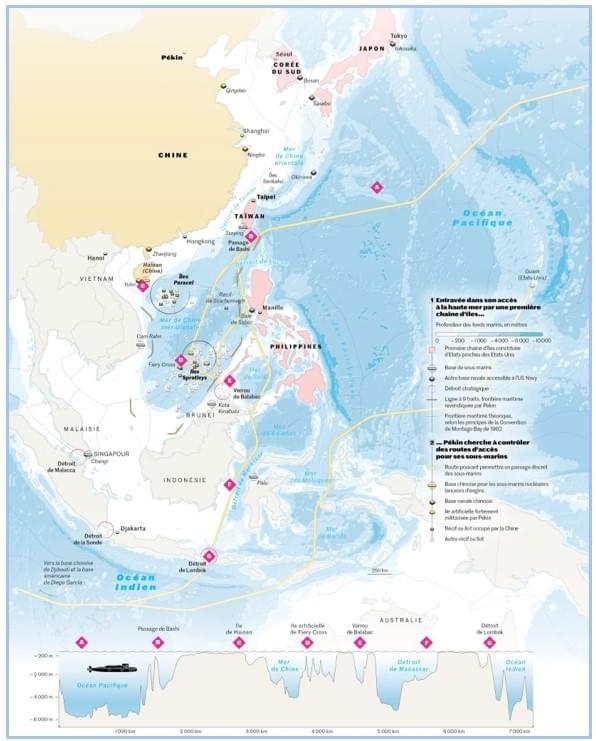

Ensuite parce que Taïwan constitue une barrière critique à la crédibilité de la dissuasion nucléaire chinoise. Sans un accès à la mer profonde depuis cette position, les sous-marins nucléaires chinois sont vulnérables et confinés.

Troisièmement, parce que Taïwan est le cœur mondial de la fonderie des semi-conducteurs. Maurice Chang, fondateur de TSMC, a structuré une filière technologique inégalée, produisant aujourd’hui encore les composants les plus avancés (1 à 5 nm). Récupérer ce patrimoine scientifique et industriel est un objectif prioritaire pour Pékin.

Enfin, si la Chine prend Taïwan, les États-Unis perdent un point stratégique majeur, et l’ordre international bascule. La relation sino-américaine s’incarne ici dans une surface de contact directe. L’avenir du monde multipolaire pourrait s’y jouer.

Est-ce à dire que Pékin pourrait sortir de l'ambiguïté stratégique en Mer de Chine par la force à court ou moyen terme ?

Pour l’heure, le PCC reste fidèle à la culture stratégique chinoise : éviter l’affrontement frontal, privilégier l’encerclement, l’étouffement progressif, le fait accompli. L’objectif de Pékin est d’obtenir un résultat stratégique sans confrontation directe, en imposant une quarantaine, un blocus, une paralysie progressive de l’appareil politique et militaire taïwanais.

La question de Taïwan représente le principal point de bascule pour l’avenir de la Chine. Sur ce sujet, il n’y a plus de doute : le régime du PCC prépare la guerre. Tous les signaux sont là : modernisation rapide des forces armées, manœuvres terrestres, aériennes, maritimes, cybernétiques et spatiales, multiplication des exercices à échelle réelle, dronisation massive des systèmes militaires, militarisation des basses couches de l’espace, essaims de sous-marins, etc.

À court terme, la fenêtre critique se situe entre fin 2026 (élections locales à Taïwan) et janvier 2028 (présidentielle). La Chine exercera une pression croissante, à la fois militaire, diplomatique, psychologique, et économique. Le soutien des États-Unis, la résilience de la société taïwanaise et la posture du Japon seront déterminants. L’Europe, elle, reste un facteur secondaire que la Chine cherche à neutraliser à travers le commerce et l’influence diplomatique.

Certains éléments suggèrent même que la Chine a reproduit des doublons du Palais présidentiel taïwanais sur son propre sol, pour former des élites politiques en vue d’un gouvernement parallèle post-annexion. Le PCC envisage déjà un régime spécial pour Taïwan, à la manière d’un « Hong Kong bis », avec une stratégie de sinisation douce appuyée par une occupation de la société civile.

Nos institutions sont-elles adaptées pour faire face à un tel point de bascule dans la crise géopolitique ?

Malgré certains signaux de réveil observés depuis 2018, en particulier sous l’impulsion indirecte de la présidence Trump et du changement de ton américain vis-à-vis de Pékin, les institutions françaises et européennes n’ont pas encore pleinement intégré l’ampleur de l’enjeu chinois. Le moment Trump a agi comme un catalyseur, notamment en forçant l’Europe à reconsidérer sa dépendance stratégique, mais cette inflexion n’a pas été structurante. Elle n’a pas accouché d’une doctrine ni d’un réflexe institutionnel cohérent.

Le sujet chinois demeure, pour l’essentiel, sous-estimé et mal outillé politiquement. Il est traité par fragments : tantôt sous l’angle commercial, tantôt au titre des droits de l’homme, tantôt par des dispositifs de contrôle des investissements directs étrangers. Cependant, aucune vision unifiée et transversale - au fond réellement géopolitique - ne vient en assurer la cohérence. Il s’agit là d’un déficit de compréhension systémique, nourri par une conception encore trop technocratique des enjeux stratégiques.

La culture politique de nos élites dirigeantes, qu’elles soient françaises ou européennes, n’est pas préparée à affronter la complexité, la cohérence et la radicalité du système chinois. Cette inadaptation ne tient pas seulement à un déficit d’information ou de ressources, mais à une formation qui a oublié le réel, le dur, le conflictuel, l’asymétrique.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».

Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».