« L’IA provoque un effet d’entraînement global qui impacte et accélère l’ensemble des crises contemporaines, positivement comme négativement » souligne Laure DE ROUCY-ROCHEGONDE

« L’IA provoque un effet d’entraînement global qui impacte et accélère l’ensemble des crises contemporaines, positivement comme négativement » souligne Laure DE ROUCY-ROCHEGONDE

Entretien intégrée à la partie « Crise économique » de l'étude « Comprendre la polycrise »

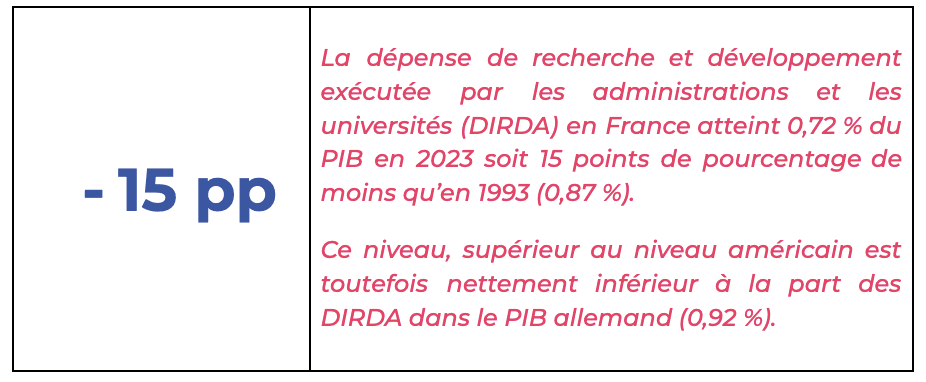

Docteure en Sciences Politiques et Directrice du centre de géopolitique des technologies de l’IFRI, Laure DE ROUCY-ROCHEGONDE souligne les transformations provoquées par le développement de l’intelligence artificielle dans tous les domaines. Elle note que son développement fulgurant, reposant sur la course aux infrastructures et aux talents, place désormais l’IA au cœur d’une crise systémique : économique par la bulle spéculative qu’elle alimente, environnementale par sa voracité énergétique, morale par la désinformation et l’érosion de la confiance, et politique enfin par la fragilisation des modèles démocratiques. Comme dans d’autres domaines, en matière d’IA, du fait d’une hyperconcentration de la recherche privée et d’une dépendance stratégique envers les États-Unis et la Chine, l’Europe se doit de dépasser les limites d’une gouvernance fragmentée.

Qu’est-ce qui fait de l’IA un enjeu majeur ? Quelle rupture de paradigme par rapport aux dernières années ont notamment fait de l’IA un enjeu structurant aujourd'hui ?

L’IA est une technologie polyvalente, qui tend à irriguer des champs très variés des relations sociales et internationales. Cela va de l'employé de banque utilisant ChatGPT ou Gemini dans son quotidien au travail, jusqu'à l'IA de pointe en santé, utilisée pour établir un diagnostic médical, ou dans le domaine de la défense pour optimiser le pilotage de drones par exemple. En ce sens, c’est une

technologie qui est comparable au nucléaire, dans le sens où l’IA a permis de faire changer d'échelle de nombreuses approches scientifiques, tout en changeant la grammaire des relations internationales. C’est une analogie qui mérite d’être mentionnée.

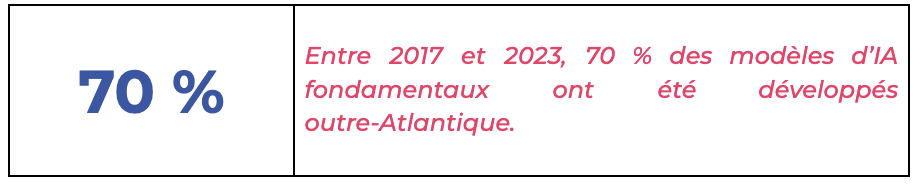

Par ailleurs, les

progrès ont été fulgurants dans les dernières années. J’ai commencé à travailler sur l’IA en 2017, et à cette époque on envisageait que peut-être, un jour, on utiliserait l’IA pour des dépêches AFP. Personne n’envisageait les utilisations actuelles, et cette fulgurance est importante à prendre en compte dans certaines applications stratégiques, comme par exemple dans le domaine de la défense. Plus on a recours à ces technologies, plus le rythme de la guerre s'accélère et plus nous avons besoin de ces technologies : nous en devenons dépendant très rapidement.

L’IA est souvent présentée comme une révolution de la même échelle que la machine à vapeur ou l'électricité. Que pensez-vous de la véracité de cette échelle de mesure : l’IA est-elle une bascule similaire ?

Je pense effectivement que c’est un

bouleversement. Une rupture ou non, c’est un débat sémantique qui peut être mené mais nous sommes dans l’ordre de grandeur du bouleversement des autres technologies mentionnées - machine à vapeur et électricité. On pourrait par exemple ajouter la poudre à canon ou le nucléaire dans cette liste.

Il faut distinguer les applications

militaires et civiles selon moi. Dans le domaine militaire, il avait par le passé une tendance à penser que ces technologies ne seraient jamais au niveau, tout du moins pas aussi rapidement que désirées, mais les réalisations de l’IA tendent aujourd’hui à dépasser les attentes des armées. L’approche conservatrice du milieu militaire y a peut être contribué, mais aujourd’hui les résultats sont indéniablement impressionnants.

Le risque de bulle

dans le domaine économique est cependant très important, notamment au vu de la capitalisation des entreprises qui atteignent aujourd’hui des sommets jamais égalés, alors qu’elles reposent sur des modèles qui ont de plus en plus de mal à se différencier les uns des autres. Aujourd’hui, c'est très sexy de parler d’IA mais le changement dans les manières de travailler ou de consommer ne sont pas encore complètement claires. Le modèle Palantir, avec des ingénieurs qui sont déployés dans d’autres milieux - en entreprise cliente ou au sein de gouvernement, comme par exemple dans l’administration américaine ou israélienne, pour aider à la prise en main des outils, est intéressant. La rupture aujourd’hui pourrait se situer plus dans la capacité des utilisateurs d’adopter les innovations par les utilisateurs que de développer des outils différenciants par nature.

Globalement, les innovations liées à l’IA n’ont peut-être pas atteint leur pleine maturité, et

peinent encore à avoir des cas d’usages bien définis. S’il faut encore expliquer dans certains cas l'utilité d’un outil, c’est peut-être qu’il n’est pas mature…

Dans ce cadre, quels signaux faibles percevez-vous pour cerner les évolutions du domaine ou les développements futurs de l’IA ?

L’intersection avec d’autres domaines est clé

. La robotique est un pilier de ces signaux : le développement de technologies bimodales, reposant sur de la robotique dopée par l’IA, est très attendue et très suivie. Cela offrirait notamment des débouchés clairs pour l’IA, que le public comprendrait. D’autres exemples dans ce domaine sont cependant beaucoup plus clivants, comme le développement de robots tueurs. L’autre signal faible est le niveau de modèle de raisonnement. Les modèles conversationnels sont aujourd’hui assez matures et adoptés, mais la capacité d’abstraction d’une tâche primaire comme la discussion pour aller vers un véritable raisonnement sera clé.

Qu’est-ce qui fait qu’un pays aujourd’hui pourrait jouer un rôle de premier plan dans le développement de l’IA ? Quel est le facteur différenciant qui permettra de devenir une puissance de l’IA ?

L’investissement

, et son ampleur, reste toujours un enjeu central à un moment de la discussion. La question est également de savoir où va cet argent et sur quel domaine investir. La puissance de calcul sera clé, et la France l’a compris : on notera l’inauguration récente du supercalculateur ASGARD de l’AMIAD - Agence Ministérielle pour l’IA de Défense - afin de doter le domaine de la recherche dans le domaine de l’IA militaire de capacités à la pointe de l’innovation mondiale, typiquement dans le trio de tête a minima.

Les infrastructures sont donc un volet important, l’autre étant la

question des talents. On peut avoir une très bonne école de mathématiques et des grandes écoles d'ingénieurs comme en France, mais il faut ensuite s’assurer que les ressources mises à disposition soient utilisées par des profils qui restent travailler en France ou en Europe. La question de la fuite des talents vers des labos type DeepMind est critique. Dans ces cas, la fuite peut même être interne : les laboratoires peuvent être situés sur le territoire national mais la recherche bénéficie à des entreprises étrangères.

Le risque de

paupérisation de la recherche fondamentale est de plus en plus flagrant : les acteurs à la pointe de la recherche sont tous privés, et donc orientés par des objectifs commerciaux. La place pour l’innovation de rupture pourrait s'essouffler dans le futur : le modèle type DARPA ou NASA est en perte d’importance, puisque reposant sur la place de la sérendipité dans la recherche des grandes innovations. Généralement, dans le cadre de l’innovation de rupture, on ne sait pas ce que l’on cherche lorsque l’on initie un projet, et cette mentalité d’ouverture est absente dans le développement d’une galaxie d’applications par les plus grands acteurs privés.

Qu’est-ce qui fait qu’avec un développement aussi fulgurant de l’IA, l’Europe a pu rater ce virage ?

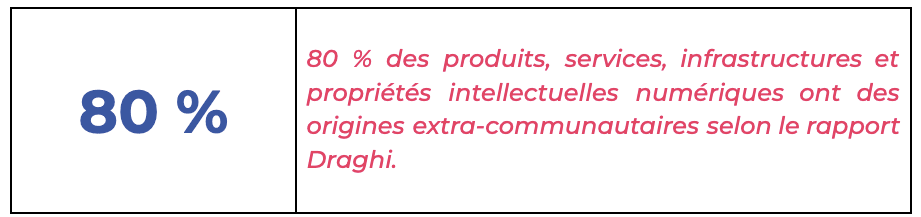

On a le sentiment aujourd'hui que nous sommes pris entre deux feux,

la puissance américaine et le développement ultrarapide de la Chine. La France ne s’en est pas sortie si mal, et la présidence Macron aura permis de rester dans la course, a minima au niveau national en positionnant clairement notre pays dans le groupe de tête concernant le développement de technologies basées sur l’IA au niveau mondial. Le problème de l’Europe cependant, comme trop souvent, est qu’elle avance en ordre dispersé, avec des pays qui veulent tirer la couverture de leur côté. Le manque de prospective dans l’approche qui a été adoptée est également flagrant : l’Europe n’a pas anticipé ses investissements, et pour cette raison je trouve à titre personnel qu’il est intéressant désormais de s'intéresser au quantique, qui sera potentiellement la prochaine révolution possible. Un tournant à ne pas manquer !

Comment se positionner par rapport à la prédominance des modèles américains ? Par quel moyen remettre l’Europe dans la course : un modèle AIRBUS, l’approche normative pour les données, une autre approche ?

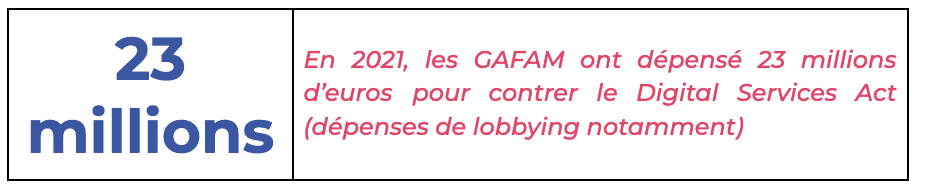

Un mélange des deux approches que vous mentionnez me semble pertinent. Miser sur

un effet Bruxelles, via le DMA, le DSA, l’IA Act, est une très bonne approche, au vu du passif et de l’expertise réglementaire de l’Union Européenne. Certains disent que ces textes ne fonctionnent pas, mais s’ils étaient si inoffensifs, les GAMAM ne mettaient pas autant d'énergie à essayer de les torpiller !

L’importance de l’approche collective est évidente : tous ensemble, nous avons la possibilité de rester dans la course. La question difficile peut être celle du Royaume-Uni. C’est un grand pays de l’IA mais qui n’est aujourd’hui plus dans l’UE. Nous devons donc penser le cadre de coopération dans ce contexte.

Une bonne approche serait également d’avoir une approche par spécialité au niveau de notre Union, en optimisant nationalement les segments possédant un avantage compétitif : la lithographie extrême par ultraviolets aux Pays Bas, les LLM en France avec Mistral, les fonderies en Allemagne, etc. Malheureusement, nous ne prenons pas cette voie.

Qu’est ce qui, selon vous, explique que les États ne prennent pas cette voie ?

Nous avons toujours les mêmes travers de l’absence d’approche communautaire. Nous avons un marché commun mais tant que nous ne serons pas proche d’une meilleure forme de fédéralisme, nous ne pourrons pas atteindre des objectifs aussi ambitieux. Les enseignements du rapport Draghi peuvent et doivent faire office de boussole, dans le domaine de l’IA encore plus que dans les autres domaines.

Pour affiner la compréhension des conséquences des technologies d’IA dans et sur les grandes crises que nous traversons, quel rôle transverse voyez-vous pour cette technologie vis-a-vis des défis contemporains ?

Commençons par le

volet économique. La bulle de l’IA dont nous avons déjà parlé est importante : l’IA serait donc à la source de la crise plus qu’un outil ou vecteur dans ce cas. Les externalités positives sont discutées : ajout de postes, augmentation de la productivité au travail. Je serais personnellement plutôt technocritique ici : il est possible d’envisager un gain de productivité potentiel mais qui est mal documenté. L’impact sur l’emploi pourra être important: un rapport de Goldman Sachs a chiffré à 45% la part des emplois qui pourraient être tout ou en partie automatisés durant les prochaines années. La part initiale de la perte de postes dans le processus de destruction créatrice pourrait être difficile à surmonter.

Le développement de ces technologies ne fait malheureusement que renforcer, sous bien des aspects, la crise environnementale que nous traversons. On se rend aujourd’hui compte que le coût écologique de l’IA est colossal, que ce soit en termes d'électricité, de pollution des sols ou de ressources hydriques. On peut clairement parler d’industrie sale. De plus, il y a beaucoup d’attrition dans les innovations qui sont lancées : une grande part d’entre elles ne trouve pas d'utilité directe, et l’exemple des requêtes ChatGPT qui n'apportent pas de valeur ajoutée par rapport aux recherches traditionnelles sur un moteur de recherche est désormais lieu commun. Les ressources utilisées dans ce cadre sans retour clair sur investissement et impact positif sont autant de problèmes qui sont clés pour la compréhension et la minimisation de l’impact environnemental de l’IA. Je tiens cependant à mentionner que les possibilités d’utilisation de l’IA pour améliorer la consommation énergétique est un sujet qui est étudié, mais ce n’est pas mon domaine d’expertise.

En filigrane, on distingue un impact sociétal fort derrière ce dernier exemple des cas d’usages de ChatGPT : l’IA est considérée par le grand public, sous bien des aspects, comme une technologie ludique. Les utilisateurs jouent avec ces nouveaux outils, et n’ont donc pas nécessairement une approche axée sur l’augmentation de leur productivité. Ces applications, ce que l’on avait déjà vu à l'émergence de Siri, deviennent de plus en plus importantes. D’un point de vue économique, social et environnemental, les externalités négatives de l’IA me semblent donc à ne pas négliger.

Par ailleurs, il est important de mentionner que ces impacts ne font rien d’autre que d'accélérer. Tous ces problèmes vont prendre au fil du temps une place prépondérante si nous ne les adressons pas.

Plus particulièrement, comment les technologies d’IA participent-elles de la transformation de notre société, et plus largement du cadre géopolitique dans lequel nous vivons ?

Les applications militaires sont à mon sens l’un, si ce n’est le plus grand impact actuel des technologies d’IA. On le voit déjà : la compétition internationale pour l’IA, la rivalité sino-américaine, arsenalisation des dépendances dans les chaînes de valeur de l’IA par beaucoup d’acteurs est déjà là.

Dans ce domaine, les questions éthiques sont cruciales : pas seulement pour la mise au point de robots tueurs, mais l’on peut penser à des utilisations civiles qui sont également clés pour des questions morales et politiques de société. Utiliser des technologies d’IA pour l'attribution de crédits bancaires, d’assurances ou pour le recrutement professionnel contribue à détruire le lien de confiance en société.

La désinformation a pris, du fait de l’importance des technologies d’IA, une dimension nouvelle : l'érosion de la confiance, le doute sur la réalité des informations et la réalité des discours est préoccupante. La démocratie n’est pas faite pour la confrontation avec un milieu informationnel façonné par l’IA.

Le prisme de la polycrise est donc le plus intéressant pour lire les développements de l’IA : nous constatons à la fois des impacts directs dans chacune des dimensions dont nous venons de discuter, mais également d’un effet d'entraînement global qui accélère l’ensemble du cadre.

L’essor de l’IA est-il compatible avec la démocratie ou allons-nous arriver à un point de non-retour, au-delà duquel nos modèles démocratiques ne seront plus accessibles ?

J’aurais tendance à considérer ce risque comme clair, mais il est difficile de savoir si l’IA est un symptôme ou un élément déclencheur. Nous avions distingué des prémices bien avant l'ère de l’IA concernant

la fragilisation du cadre democratique, qui s’est accéléré du fait de l’impact des technologies de l’IA.

Il me semble donc que ce n’est pas la cause mais un symptôme important qui agit comme un levier pour cette crise. L’IA est une clé de la boîte de Pandore, mais celle-ci était préexistante.

Un exemple intéressant est le retournement apparent de position au sein de la Silicon Valley. L’IA et le techno-totalitarisme vont-ils de pair ?

L’opportunisme de la Silicon Valley

a pu frapper, la transition entre le cadre historique du milieu vers une approche ultra capitaliste et libérale s'étant déroulée du jour au lendemain. La question sous-jacente est celle de l’origine de ces positions. Lorsque l’on pense à Mark Zuckerberg par exemple, son entreprise Facebook n’a pas été créée dans une idée particulièrement democratique, particulièrement du point de vue du respect d'une valeur democratique comme le respect de la vie privée, dès son origine. En revanche, Google par exemple était bien plus attaché aux valeurs libérales, démocratiques et de l'état de droit. Ces retournements sont donc plus surprenants.

En fonction de la structure, les positionnements sont plus ou moins radicaux : Peter Thiel est un profond idéologue, par exemple. Le transhumanisme est le nerf conducteur de cette broligarchie - contraction de bro et oligarchie - ainsi que le masculinisme ou le survivalisme : ces référentiels de pensée étaient préexistants, mais désormais ces grands patrons de la tech peuvent avoir des positions plus claires, du fait d’une présidence Trump forte. Tout est une question de point de référence, et souvent d’ego : Elon Musk considère par exemple que ChatGPT est un produit woke par exemple…

Une explication que j’entends souvent serait que les États-Unis en ont trop fait concernant les politiques de diversité et d’inclusion, et que le paradigme actuel serait un backlash en réponse à cela. Je n’aime pas cette explication personnellement, puisqu’elle fait porter la faute sur ceux qui ont voulu lutter contre les discriminations en tout genre, mais il est nécessaire de la mentionner.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».

Pour mener à bien cette mission, l’Institut a constitué un groupe de prospective. Les 10 co-auteurs du rapport ont engagé la réflexion en consultant plus de 30 experts de haut niveau afin d’analyser ces quatre grandes systémiques et leurs rétroactions, pour comprendre la bascule historique qu’opère la polycrise.

Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».