« Confrontée au retour de l’Histoire, l’Europe réalise que ses 450 millions de consommateurs et sa puissance économique ne

constituent pas un gage de pouvoir géopolitique » estime Pascal LAMY

« Confrontée au retour de l’Histoire, l’Europe réalise que ses 450 millions de consommateurs et sa puissance économique ne

constituent pas un gage de pouvoir géopolitique » estime Pascal LAMY

Entretien intégrée à la partie « Crise économique » de l'étude « Comprendre la polycrise »

Pascal Lamy, ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, Ministre et Commissaire européen au commerce, et désormais Vice-Président du Forum de Paris sur la Paix et Coordinateur des Instituts Jacques Delors (Paris, Berlin, Bruxelles), fait le constat des insuffisances de l’Union européenne face au changement d’époque en cours. La primauté des logiques politiques d’affrontement de puissance sur les dynamiques économiques de marché redéfinit l’ordre économique mondial. Pour l’Europe, cette crise constitue moins une menace qu’un test stratégique : refonder son projet autour d’une souveraineté économique partagée, d’une stratégie technologique ambitieuse et d’une capacité d’entraînement normative à l’échelle mondiale.

Comment analysez-vous les développements récents autour du commerce international ? Les accords de Turnberry, entre l’Union Européenne et les Etats Unis, signifient-ils un renoncement à toute forme d’ Europe puissance ?

Ce à quoi nous assistons actuellement est un renversement des valeurs entre une logique horizontale, guidée par les marchés et l’efficacité économique, qui prévalait jusqu’alors, et une logique politique verticale de confrontations de puissances, qui devient prédominante sous l’effet d’autocrates au pouvoir en Chine, en Russie et désormais aux Etats Unis. L’Europe, qui ne se conçoit pas comme une puissance géopolitique, et n’a d’ailleurs pas été conçue dans cet objectif, peine à exister dans le nouvel échiquier international, à défaut de position unifiée en matière géopolitique. La nouveauté est le chantage sécuritaire exercé par Donald Trump sur les européens, et face auquel le levier que pourrait constituer l’accès à la première zone commerciale mondiale s’efface. C’est avec ce prisme qu’il faut analyser l’accord de Turnberry conclu par la Commission européenne avec les Etats-Unis, qui établit des droits de douane asymétriques entre les deux zones. Ursula Van der Leyen, ce qui se comprend, a refusé de risquer la sécurité de pays du flanc est de l’Europe au profit d’une baisse des droits de douane appliqués par les Etats Unis, qui ne représente que 13% des importations mondiales. Il reste que la mise en scène de cet accord a été loupée tant elle a pu donner l’impression d’une vassalisation.

Par ailleurs, il n’est pas aisé pour l’Europe de se placer dans un rapport de force avec les États Unis, alors même qu’elle est en décrochage économique.

Quels sont selon vous les déterminants de ce décrochage européen ?

Je vois trois facteurs explicatifs au décrochage économique européen : d’une part une dynamique démographique peu favorable, marquée par le vieillissement de la population, d’autre part un niveau insuffisant d’innovation, et enfin le poids de l’État social. Sur le second point relatif à l’innovation, nous avons des leviers facilement actionnables : pour rattraper les Etats Unis, il nous faudrait nous inspirer de la DARPA en mutualisant les dépenses de recherche au niveau européen. La fragmentation au niveau national des dépenses de recherche aboutit à une dispersion des dépenses et ne nous met pas en mesure de rivaliser avec les Etats Unis.

Comment interpréter les accords de Mar a Lago ?

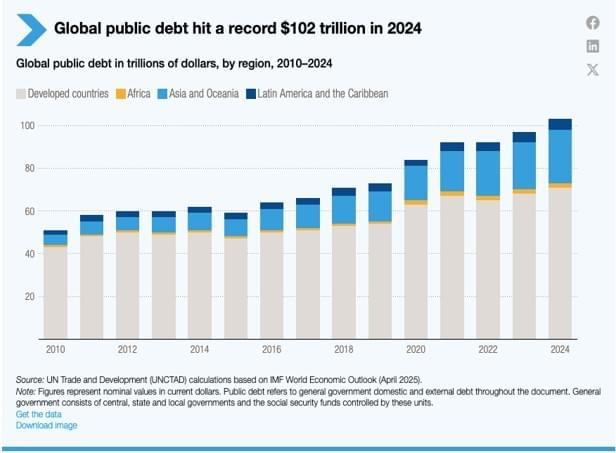

Il ne faut pas surestimer la portée internationale de cet accord, qui concerne en premier lieu l’économie américaine et le financement du déficit américain. Je suis plus inquiet des risques de crise financière induits par les niveaux d’endettement public et privé, de la fragilité de nos démocraties, dont le mandat de Donald Trump est une manifestation, et des perspectives de la guerre en Ukraine.

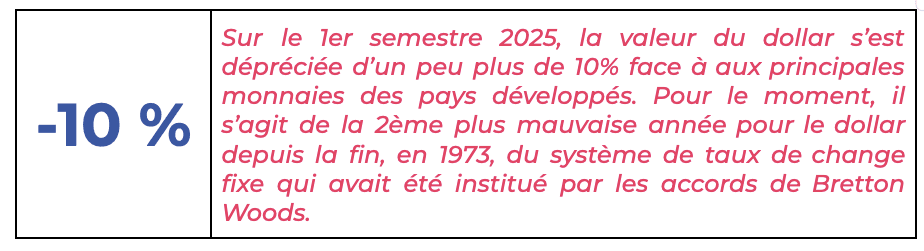

Les accords de Mar a Lago témoignent néanmoins d’une stratégie américaine de renoncement au rôle international du dollar, ce qui fait anticiper une modification significative de l’ordre économique et monétaire mondial. Quelles en seront selon-vous les conséquences ?

Je ne suis pas certain que les États-Unis soient réellement décidés et prêts à renoncer au rôle de monnaie de réserve internationale du dollar. En dépit du discours de Trump sur le fardeau que représente le rôle de monnaie de réserve, celui-ci leur procure essentiellement des avantages économiques, au premier rang desquels le financement de leur déficit public. Les Etats Unis ont un modèle unique reposant sur la consommation plus que sur l’épargne, précisément grâce au rôle du dollar et je vois mal comment les Etats Unis changeraient de modèle pour financer leur dette. Il y a une stratégie de dévaluation du dollar certes, par laquelle Donald Trump compte doper les exportations, et faciliter le remboursement du déficit public, en tordant au passage le cou de la FED pour éviter une augmentation des taux d’intérêt. Le renoncement au rôle du dollar impliquerait en outre de renoncer à l’extraterritorialité du droit américain, ce à quoi je ne pense pas qu’ils consentent. En somme, la citation de John Connaly, « le dollar est notre monnaie et votre problème » est toujours d’actualité.

Cette situation n’induit-elle pas des risques de crise de liquidité au niveau mondial ?

La stratégie américaine autour des stablecoins est à suivre de près car il y a risque de voir une partie importante de l’épargne européenne aspirée par les stablecoins adossés au financement du déficit américain. Il faut absolument que l’Europe ait une stratégie relative aux actifs numériques pour opposer une riposte aux stablecoins adossés au dollar (euro numérique ou autre).

La reconfiguration en cours de l’ordre économique et monétaire international peut-elle être une opportunité de positionnement de l’euro comme monnaie alternative de réserve, via notamment l’émission d’eurobonds ?

L’émission de titres de dette communs à l’échelle européenne (eurobonds) serait une évolution intéressante en termes de souveraineté européenne et de capacité à financer des projets d’investissements mais elle n’est pas à concevoir comme une réaction à un potentiel retrait du dollar dans l’économie mondiale.

Ne risque-t-on pas une destruction de toute forme de gouvernance économique mondiale si Donald Trump parvient à inféoder la FED ?

Je pense qu’il faut revitaliser la coopération internationale en misant sur la coopération des membres de la société civile (entreprises, citoyens, associations), plus pragmatique et décentralisée que la coopération intergouvernementale. C’est cette idée qui m’a conduit à défendre la création du Forum de Paris pour la Paix.

Vous évoquez dans les papiers récents le levier que constituent les accords commerciaux pour imposer nos normes à d’autres zones du monde via des clauses miroir. On constate aujourd’hui que l’Europe peine à imposer ses standards, notamment environnementaux et sociaux, au reste du monde et que les enjeux de compétitivité supplantent désormais ceux de la transition écologique. Comment concilier ouverture des échanges entre des zones aux standards radicalement différents, et ambition dans la transition écologique ?

L’idée que nous puissions imposer nos standards au reste du monde via le commerce est de fait de moins en moins vraie. Les régions du monde avec lesquelles nous commerçons ont des niveaux différents d’administration du risque. Ces déséquilibres doivent être traités au niveau des institutions internationales : nous avons bien réussi à uniformiser les règles d’aviation civile pour organiser l’espace aérien international. L’organisation mondiale pour la santé animale est un autre exemple de traitement international réussi de questions de prévention sanitaire et environnementale. S’agissant de l’action climatique au niveau mondial, je pense que l’approche de l’Accord de Paris de 2015, consistant à laisser les États fixer eux-mêmes leurs objectifs climatiques et les moyens de les atteindre n’est pas optimale. Cette approche plus ouverte est une réaction à l’échec du protocole de Kyoto de 1997, qui était plus contraignant.

Pour concilier action climatique et maintien de règles du jeu équitables dans les échanges économiques mondiaux, la mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) est très pertinente. Je propose de davantage trianguler commerce international, aide au développement et action climatique, en utilisant notamment les recettes du MACF pour financer l’aide au développement et la décarbonation.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».

Pour mener à bien cette mission, l’Institut a constitué un groupe de prospective. Les 10 co-auteurs du rapport ont engagé la réflexion en consultant plus de 30 experts de haut niveau afin d’analyser ces quatre grandes systémiques et leurs rétroactions, pour comprendre la bascule historique qu’opère la polycrise.

Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».