« Nous faisons face à une crise de la projection et au vide abyssal de cette question : quel avenir pour une génération sans promesse ? » alerte Vincent COCQUEBERT

« Nous faisons face à une crise de la projection et au vide abyssal de cette question : quel avenir pour une génération sans promesse ? » alerte Vincent COCQUEBERT

Entretien intégrée à la partie « Crise politique » de l'étude « Comprendre la polycrise »

Sociologue et essayiste, Vincent Cocquebert alerte sur une impasse silencieuse : la « crise de la projection ». Ce trouble affecte en profondeur notre capacité à penser l’avenir collectivement, en particulier chez les jeunes, une cohorte surinvestie symboliquement mais structurellement désancrés. L’épuisement des grandes promesses modernes du progrès et de l’individualisation alimente un repli sur soi, amplifié par le numérique, et mine les fondements du lien démocratique. Cette crise morale et politique n’est pas périphérique à la polycrise : elle en constitue un nœud systémique, où défiance, désenchantement et colère fragmentent l’espace public. Pour Cocquebert, l’État ne pourra refonder son contrat social qu’en dépassant les fictions générationnelles et en assumant une nouvelle grammaire du faire, locale et coopérative, où la démocratie se régénère par l’action concrète et partagée.

Pourquoi peut-on parler aujourd’hui d’une « crise de la projection », en particulier chez les jeunes ?

D’abord, rappelons que la jeunesse n’est pas un groupe social homogène : c’est avant tout une période de la vie. On a tendance à l’oublier depuis l’invention de ce qu’Edgar Morin appelait déjà dans les années 60-70 le « peuple jeune ». On a construit la jeunesse comme levier du progrès, comme force de transformation sociale, comme une promesse. Et ce fantasme a perduré : on projette sur les jeunes une attente de changement, de dynamisme, d’espérance. Ils deviennent alors le support de nos propres espoirs collectifs, au moment même où ces espoirs sont de plus en plus fragiles.

Or, cette image homogène est une fiction et à force de voir la jeunesse comme un tout uniforme, on masque ses profondes fractures sociales et culturelles. Cela empêche d’agir efficacement sur le présent, car on reporte la responsabilité du changement sur une génération à venir, en espérant qu’elle « fera mieux ». Ce déni de responsabilité se rejoue à chaque sommet sur le climat, par exemple, et même au cœur de la démocratie : souvenons-nous par exemple de cette scène en 1992 au Sommet de la Terre, quand Severn Suzuki, 12 ans, prononce un discours bouleversant sur l’état de la planète. Tout le monde s’émeut… puis rien ne change. On applaudit la jeunesse, on la charge d’un fardeau symbolique, mais on ne l’aide pas à porter ce poids.

La « jeunesse » est-elle donc plutôt une construction discursive ?

On pourrait dire cela. La vision mythifiée de la jeunesse se cristallise à travers l’idée de « générations sociales ». Mais attention, cela repose sur une mécanique très fragile. Karl Mannheim, dans l’entre-deux-guerres, parlait d’une génération comme un groupe uni par un événement fondateur. Il citait les tranchées de 1914 – 1918, où des hommes de tout âge et d’horizons variés avaient pu développer un même affect, en l’occurrence ici l’antimilitarisme. Cela suppose un vécu commun profond, ce qui est loin d’être le cas pour la plupart des cohortes.

Par exemple, la fameuse « Génération Y », ou « Millennials », était censée être écolo, tolérante, gender fluid, etc. Mais ces projections venaient surtout servir des objectifs économiques : cette narration commence dans les années 1990 dans un magazine de marketing américain, Advertising Age, les premiers concernés avaient alors à peine 14 ans ! Il s’agissait de créer de nouveaux biens et services à destination de cette cohorte. Par la suite, dans le management, ce discours a permis de justifier des transformations profondes de l’entreprise (fin des carrières longues, généralisation de la flexibilité, individualisation des parcours). En somme, on a mis sur le dos des jeunes un récit qui servait des intérêts structurels, en gommant les véritables fractures, qu’elles soient sociales, culturelles ou territoriales.

Aujourd’hui encore, cette lecture générationnelle domine les discours politiques et médiatiques, mais elle s’applique toujours à la minorité surdiplômée de chaque cohorte. On donne la parole, ou on prend pour modèle, les jeunes à l’avant-garde culturelle. Cela oblitère la majorité de ceux qui ne vivent pas dans les métropoles, qui ne partagent pas ces codes, qui n’ont pas ces ressources.

Comment cette représentation fantasmatique de la jeunesse s’est-elle imposée dans l’histoire récente ? Que cache-t-elle ?

Elle est étroitement liée à l’histoire du progrès. Depuis les années 60, la jeunesse est devenue le réceptacle de nos projections collectives. Elle était perçue comme l’incarnation même du futur. Cela a été renforcé par Mai 68. Mais on oublie souvent que les étudiants n’étaient qu’une infime partie des jeunes à cette époque. Ce que l’on a mythifié, ce sont les figures visibles : des étudiants urbains, politisés, actifs. Pas les millions d’autres jeunes qui n’ont pas manifesté. Ce fantasme a continué avec les générations suivantes, toujours utilisées comme leviers symboliques pour justifier ou accompagner les transformations du monde.

Mais cette rhétorique générationnelle est dangereuse, car elle masque les dynamiques réelles. Par exemple, aujourd’hui, on découvre avec étonnement que de nombreux jeunes sont conservateurs ou réactionnaires. Pourtant, c’est logique : ils vivent les mêmes tensions, les mêmes replis, les mêmes incertitudes que le reste de la société. C’est nous qui projetons sur eux un récit de modernité linéaire qui ne correspond plus à rien.

Pourquoi continuer à parler des « jeunes » comme d’un groupe social cohérent peut être un frein à la compréhension des fractures contemporaines ?

Parce que cela occulte les vrais clivages. Ce qui fait qu’un individu partage des valeurs avec un autre, ce n’est pas son âge. Ce sont sa position sociale, son niveau d’études, son capital culturel, son territoire. Un trentenaire parisien Bac+5 a bien plus en commun avec un quadragénaire Bac+5 parisien qu’avec un jeune de 20 ans vivant dans une zone rurale ou périurbaine.

Et ce fantasme d’un « peuple jeune » cohérent crée des attentes irréalistes. Quand ces jeunes, qu’on croit porteurs d’avenir, ne répondent pas à nos espérances, on est déçus. On les accuse d’être apathiques, cyniques, individualistes. Mais en réalité, on les a projetés dans un rôle qu’ils n’ont jamais choisi. C’est une forme de disqualification symbolique très violente : on attend d’eux qu’ils sauvent le monde, tout en refusant de leur en donner les moyens.

Vous analysez l’épuisement des deux grandes promesses modernes : le progrès et l’individualisation. Que deviennent-elles aujourd’hui ?

Effectivement, les deux grandes promesses de la modernité sont, d’abord, celle du progrès, c’est-à-dire cette idée que demain sera mieux qu’aujourd’hui, et celle de l’individualisation, c’est-à-dire la possibilité pour chacun de devenir l’auteur de sa propre vie, de se déployer dans des champs qui lui permettent de s’épanouir, de s’émanciper. Ces deux promesses ont structuré l’imaginaire moderne. Elles ont forgé nos cadres de pensée, nos attentes, notre rapport au futur. Mais aujourd’hui, elles sont éreintées.

Les champs de déploiement de l’individu, que sont la sphère professionnelle et la sphère intime, sont devenus des espaces marqués par l’incertitude. Le monde du travail, par exemple, n’est plus le lieu d’un épanouissement garanti. La notion même de carrière est probablement périmée depuis les années 1980–1990. Même les personnes investies, engagées, savent qu’elles peuvent se retrouver au chômage du jour au lendemain. Il n’y a plus de fidélité structurelle entre l’individu et son entreprise. Le retour sur investissement symbolique ou matériel n’est plus assuré. C’est pareil dans la sphère intime. Aujourd’hui, la seule règle, c’est qu’il n’y en a pas. Les modèles traditionnels d’engagement affectif sont devenus mouvants. On peut se retrouver avec différents chemins de vie. En un sens, cette évolution génère une forme d’insécurité ontologique. L’ego, non pas dans un sens narcissique mais dans un sens existentiel, n’a plus de base stable sur laquelle s’appuyer pour se déployer sainement.

À cela s’ajoute la crise du futur, qui est étroitement liée à la crise environnementale et géopolitique. Le futur, qui était l’espace par excellence de la projection, de l’utopie, est devenu l’espace de toutes les inquiétudes. C’est ce que Zygmunt Bauman appelait dans Rétrotopia un renversement de paradigme : on regarde vers le passé comme vers un paradis perdu et le futur fait désormais peur. Il est associé à l’effondrement et à l’incertitude.

La figure de l’individu autonome et épanoui semble donc s’effondrer. Quelles formes de repli ou de compensation cela engendre-t-il ?

Quand les grandes utopies s’effondrent, et c’est ce qui s’est passé après la chute du mur de Berlin, avec ce que Fukuyama avait appelé la « fin de l’histoire », les individus cherchent des valeurs refuge. Ce sont des microbulles d’appartenance, de sécurité, de reconnaissance. Comme les structures collectives s’effritent, on va chercher à se protéger dans des espaces à notre mesure. C’est ce que j’ai appelé, dans mes travaux, la « civilisation du cocon ».

Ce repli est d’abord psychique, mais il est aussi facilité par le numérique. Le numérique nous permet de tout domicilier : nos consommations, nos loisirs, nos affects, nos interactions. On peut tout organiser dans des bulles très homogènes. Et dans ces bulles-là, on a le fantasme d’un monde miroir. C’est un monde qui nous ressemble, qui ne nous contredit jamais, dans lequel l’altérité est absente ou contrôlée. C’est ce que je suggère d’appeler l’ère de l’« égocène » : un moment où l’individu, faute de collectifs solides, devient son propre référent central et cherche à tout ajuster autour de lui. Mais ce repli, s’il sécurise temporairement, détruit à long terme toute possibilité de construction commune.

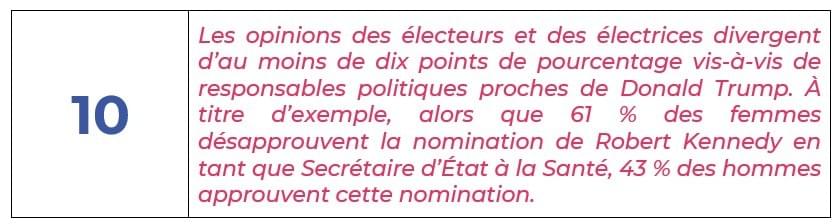

Ce besoin de reconnaissance immédiate, de confort symbolique, se traduit aussi dans le champ politique et culturel. On va chercher un candidat ou un courant dans lequel on se reconnaît parfaitement, sinon, on s’abstient. C’est très net aux États-Unis, où la polarisation est telle que l’« autre » politique devient un ennemi existentiel. Le vote n’est plus un choix programmatique, mais une identité globale. C’est ce que certains appellent désormais la « big identity ». Elle est culturelle, sociale et affective.

Le problème, c’est que ce monde miroir est un fantasme. Il nous éloigne des autres, il nous rend de plus en plus seuls, et donc de plus en plus anxieux. Et cette anxiété débouche très souvent sur de la colère, sur de la méfiance, sur une forme d’agressivité sociale, y compris entre les hommes et les femmes, de plus en plus traversés par des imaginaires disjoints. L’autre devient une menace, pas parce qu’il nous fait du mal, mais parce qu’il remet en cause notre bulle. Ce rejet de l’altérité alimente une forme d’affirmation négative de soi : on se construit de plus en plus contre les autres, dans la colère ou la défiance, plutôt qu'avec eux dans un projet commun.

En un sens, vous décrivez la montée d’une forme de désancrage collectif : que révèle-t-il de notre rapport au futur et au destin commun ?

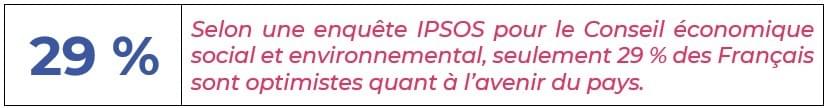

On observe aujourd’hui une dissociation très forte entre la perception du destin individuel et celle du destin collectif. C’est un phénomène très marquant. Par exemple, quand on interroge les gens sur leur avenir personnel, ils se montrent plutôt optimistes. Mais dès qu’on parle d’avenir collectif, les réponses deviennent très pessimistes.

Cela traduit un désancrage massif. Chacun devient une sorte de monade, pour reprendre un terme de Norbert Elias. Et ce qui est paradoxal, c’est que cette monade moderne croit qu’elle peut échapper au destin commun, qu’elle a un pied hors du monde, alors qu’elle est prise, comme tout le monde, dans des interdépendances profondes.

Les institutions qui jouaient autrefois un rôle de liant, que ce soit l’école, les partis politiques, les syndicats, l’entreprise, ne remplissent plus cette fonction. Ou alors, elles ne parlent qu’à une minorité. Aujourd’hui, les seuls partis qui structurent un peu les affects politiques collectifs, ce sont les extrêmes, LFI et le RN. Et encore, ils fédèrent davantage par la colère que par un projet mobilisateur.

La colère est d’ailleurs devenue un affect dominant dans notre espace public. Cela se marque dans les couvertures médiatiques. Par exemple, on ne parle plus de « grève des agriculteurs » ou de « mouvement social des taxis », on dit qu’ils sont « en colère ». La colère devient une sorte de justificatif en soi. Comme si le fait d’être en colère suffisait à rendre une revendication légitime.

Mais cette valorisation de la colère est très dangereuse. D’abord parce qu’elle empêche toute transcendance. La colère n’est pas forcément un moteur d’action positif. Et aujourd’hui, dans notre société fragmentée, la colère se nourrit d’elle-même. Elle alimente un imaginaire de guerre du tous contre tous, une logique de mini-civilisations qui s’affrontent, de bulles identitaires qui se rejettent.

Ce climat général nourrit la défiance, et par là, l’impossibilité de se projeter ensemble. Et c’est bien ça le cœur du problème : on a perdu la capacité de penser un futur commun. Tant que le collectif ne sera pas réinvesti, non pas comme contrainte, mais comme horizon, l’individu restera désancré, privé de prise sur le réel.

Faut-il en finir avec le fantasme du confort ?

Je pense qu’il faut, à tout le moins, en finir avec l’idée que le confort constitue, en soi, un idéal de vie. C’est un fantasme moderne qui s’est progressivement substitué à d’autres idéaux collectifs : à défaut de sens ou de projet, on a misé sur le confort matériel, affectif, existentiel. Mais c’est un confort précaire, souvent vide, et profondément addictif. Et dès qu’il se fragilise, on ressent cela comme une forme d’injustice ou de dépossession.

C’est lié, je crois, à une dérive du « principe de précaution ». À l’origine, chez Hans Jonas, ce principe devait nous inviter à protéger le vivant et les générations futures face aux conséquences de nos actions. Il a été retourné en principe de précaution individuelle : il ne faut plus se mettre en danger, ne plus s’exposer à l’altérité, ni émotionnelle ni cognitive.

Il ne s’agit pas de faire l’éloge de l’inconfort, mais de rappeler que vivre pleinement suppose une part d’exposition. Une vie bonne n’est pas une vie sans aspérités : c’est une vie traversée par le monde, pas une vie qui cherche à s’en extraire.

Comment recréer du sens dans l’action collective ?

Je crois que l’action concrète est aujourd’hui notre principal levier de reconstruction. On a longtemps espéré des récits, des grandes idées venues d’en haut, des mots porteurs. Mais dans un monde marqué par la défiance et la désorientation, ce sont les projets partagés, situés qui permettent de retisser du sens. Ce n’est pas spectaculaire, ce n’est pas forcément médiatisé, mais c’est là que se réinvente quelque chose du lien social. Un collectif qui décide d’installer une éolienne, une coopérative alimentaire, un groupe qui mutualise des ressources : ce sont des formes d’utopie concrète. Et c’est peut-être cela, la seule utopie encore tenable.

On sort ainsi de la pure abstraction pour retrouver une grammaire du faire. Il faut se rappeler qu’on est des homo faber. Et cette grammaire redonne à chacun une forme de pouvoir d’agir, même modeste.

On a parfois cru que s’émanciper, c’était s’arracher à tout cadre, toute attache. Mais on a oublié que l’émancipation passe aussi par l’engagement collectif, par l’action partagée, par le fait de se sentir utile à quelque chose qui nous dépasse. Ce sont souvent des communautés d’action, des formes d’association souples, de « communautés temporaires » qui peuvent réactiver un imaginaire politique. À condition, bien sûr, qu’elles ne deviennent pas elles-mêmes des refuges clos ou identitaires.

Vous parliez du rapport à la précaution. Faut-il réapprendre à prendre des risques ?

Oui, tout à fait. L’exposition, le risque, l’imprévu sont des conditions essentielles du lien humain. Aujourd’hui, beaucoup de nos interactions sont gouvernées par la peur : peur d’être jugé, d’être blessé, d’être remis en cause. Le numérique a amplifié ce réflexe de précaution. Il permet de tout filtrer, de tout trier, de ne fréquenter que des gens qui pensent comme nous, de quitter une relation en un clic.

La conséquence, c’est une société du contrôle, où l’imprévu devient un bug, où toute contradiction est vécue comme une attaque. On vit dans des univers où l’on ne se confronte plus vraiment à rien : ni à des idées contraires, ni à des conditions hostiles, ni même à des situations inconnues. Cela crée une illusion de sécurité, mais génère en réalité beaucoup d’angoisse.

Réapprendre à prendre des risques, c’est accepter de sortir de cette logique défensive. C’est renouer avec la part incertaine du lien, avec l’idée que l’altérité peut déranger, mais qu’elle est aussi féconde. Le désaccord, le débat, l’imprévu sont des symptômes de vitalité. Si nous voulons retisser du commun, nous devons élargir notre zone de confort.

Comment redonner une épaisseur au progrès ?

Il faut d’abord désamorcer le mot. « Progrès », aujourd’hui, sonne creux. Il ne dit plus rien, ou alors il renvoie à des promesses trahies. Mais plutôt que de l’abandonner, je pense qu’il faut le reconfigurer. Le progrès ne doit plus être cette promesse uniforme, imposée, abstraite : il peut devenir la trajectoire partagée, située, expérimentée que j’évoquais.

Cela implique de réconcilier progrès individuel et progrès collectif. Il faut redonner des cadres d’affirmation qui ne soient pas uniquement liés à la consommation, à la réussite matérielle ou à la visibilité numérique. Redonner une épaisseur au progrès, c’est recréer des cadres dans lesquels les individus peuvent se projeter de manière stable, se relier à d’autres, trouver un sens à leurs engagements.

Vous insistez sur l’importance de projets collectifs concrets, souvent à l’échelle locale. Pourquoi cet ancrage est-il crucial aujourd’hui ?

Je crois que c’est justement parce que nous avons perdu les grands horizons de sens que le local redevient une boussole possible. Pendant longtemps, on a espéré des récits venus d’en haut, des promesses structurantes, des projets nationaux. Mais ces récits sont aujourd’hui abîmés. Le local, lui, reste tangible. L’exemple de l’association Énergie Partagée me semble emblématique. Elle aide des groupes de citoyens à financer et installer, à l’échelle d’un village ou d’un quartier, des unités de production d’énergie renouvelable. C’est concret, modeste, mais cela produit une dynamique profondément transformatrice. On remet les mains dans le réel. On apprend à décider ensemble. On découvre qu’on peut produire quelque chose de commun sans attendre une injonction venue d’en haut. Et surtout, on réactive un sentiment d’utilité partagée, qui est l’un des grands absents de notre modernité fragmentée.

Car au fond, ces dynamiques locales ne s’opposent pas à une ambition globale. C’est en reconnectant le proche et le lointain, l’agir concret et les enjeux planétaires, que peut émerger une écologie de l’action « glocale », à la fois située et systémique.

Comment ces « communautés temporaires » peuvent-elles redonner du souffle à l’imaginaire démocratique ?

Ces communautés jouent un rôle fondamental. Elles permettent à des personnes très différentes de se rassembler autour d’un objectif précis, situé, souvent limité dans le temps. C’est cette limitation même qui leur donne de la force. Elles ne cherchent pas à bâtir un monde parfait, mais à résoudre un problème commun ici et maintenant.

Dans une société saturée de défiance, où le débat devient confrontation et où l’engagement est souvent cantonné à des gestes symboliques ou numériques, ces micro-espaces de coopération réelle sont précieux. Ils réintroduisent du politique au quotidien, au sens premier du terme : celui de la délibération, de la confrontation respectueuse, de la construction d’un nous qui ne passe pas par la ressemblance mais par l’action partagée.

Ce qu’il nous faut, c’est une démocratie du faire où les institutions ne sont plus des prescripteurs distants, mais des partenaires d’expérimentations. L’État devrait pouvoir soutenir, amplifier, relier ces dynamiques locales sans chercher à les uniformiser ou les contrôler. C’est un changement de posture fondamental, mais nécessaire si on veut sortir du face-à-face stérile entre un pouvoir central perçu comme déconnecté, et une société fragmentée qui n’a plus foi en sa capacité d’agir collectivement. À défaut d’utopie uniforme, c’est peut-être une mosaïque de communautés agissantes qui pourra redonner forme au commun.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».

Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».