« Le risque d’une hybridation entre criminalité organisée et contestation politique nécessite de traiter la criminalité organisée comme un enjeu central de sécurité nationale » soutient William MOLINIÉ

« Le risque d’une hybridation entre criminalité organisée et contestation politique nécessite de traiter la criminalité organisée comme un enjeu central de sécurité nationale » soutient William MOLINIÉ

Entretien integré à la partie « Crise géopolitique » de l'étude « Comprendre la polycrise »

Journaliste spécialisé dans les questions de sécuritéintérieure depuis plus de quinze ans, rédacteurs en chef adjoint pour Europe 1, le JDD et JD News, William MOLINIÉ alerte sur la fragmentation croissante de la société en deux sphères économiques distinctes : d’un côté, les revenus légitimes issus de l’emploi, de l’entreprise et des prestations publiques ; de l’autre, une contre-société fondée sur la débrouille et les activités illicites. Le développement de cette contre-société dans les strates populaires constitue une vulnérabilité structurelle pour l’État social et la démocratie. William MOLINIÉ alerte également sur le risque systémique d’une hybridation entre criminalité organisée – composante majeure de l’économie parallèle, dont le seul trafic de drogue pèse déjà près de 3 milliards d’euros par an – et contestation politique. Face à cette menace, il plaide pour que la lutte contre la criminalité organisée soit élevée au rang d’enjeu majeur de sécurité nationale et de cohésion sociale et non plus seulement comme une problématique uniquement de police judiciaire.

Comment caractériser l’évolution récente de la criminalité organisée en France ?

L’évolution observée depuis ces 15 dernières années se caractérise moins par une transformation intrinsèque du phénomène que par un déplacement du regard porté sur lui. Ce sont avant tout les perceptions sociales et médiatiques qui connaissent une mutation, influençant directement la manière dont la question est posée dans l’espace public.

Cette dynamique doit être vue à la fois à travers la perception collective, façonnée par les sensibilités de l’opinion publique et les représentations sociales ainsi que par la médiatisation qui sélectionne et hiérarchise certains aspects du phénomène, contribuant à leur politisation.

Dès lors, la réponse politique se trouve contrainte par ces prismes. Elle ne repose pas uniquement sur l’analyse objective du problème, mais également sur les attentes exprimées par la population et les médias. Les responsables publics, dans ce contexte, cherchent à traduire ces attentes en solutions visibles, en intégrant ainsi le cadrage imposé par les médias.

En somme, l’évolution en cours ne se réduit pas à un ajustement technique ou structurel : elle révèle une transformation de l’écosystème cognitif et politique dans lequel s’élaborent les réponses, où perception, médiatisation et décision publique interagissent en boucle.

Un changement particulièrement marquant porte sur la manière de traiter ce sujet. Dans les années 1990 et 2000, l’attention médiatique et policière se focalisait sur des figures identifiées : clans corses, bandes lyonnaises, parrains marseillais. Ces personnages incarnaient la criminalité organisée. Aujourd’hui, l’approche est davantage structurelle et centrée sur des phénomènes globaux (trafics, vols, délinquance de masse). Cependant, un retour progressif à l’individualisation se dessine : les services de police ciblent de nouveau des acteurs précis, considérant que l’efficacité passe par l’entrave d’individus identifiés plutôt que par la seule lutte contre des phénomènes diffus. Ce mouvement est fortement conditionné par la perception publique, relayée par les médias, qui alimente ensuite l’agenda politique.

La criminalité organisée participe-t-elle à la fracture sociale que connaît aujourd’hui la société française ?

Il est nécessaire de bien comprendre ce qui recouvre la « criminalité organisée » avant d’y répondre. Il y a quinze ans, le trafic de stupéfiants se caractérisait par des filières bien identifiées, souvent structurées autour de cartels ou de réseaux internationaux contrôlés par « le haut du panier ». Aujourd’hui, le paysage est beaucoup plus fragmenté : du petit dealer de quartier au « nouvel Al Capone » pilotant ses activités depuis Dubaï, l’étiquette de « criminalité organisée » recouvre un spectre beaucoup plus large.

Le terme agit comme un mot-valise qui uniformise une réalité pourtant morcelée. Cette complexité est d’autant plus marquée que les organisations se déclinent désormais sous des formes multiples, parfois plus symboliques que hiérarchisées. Ainsi, la « DZ Mafia » illustre ce phénomène : davantage marque ou label qu’organisation structurée, elle est revendiquée par des dealers de quartier comme un outil de légitimation et d’intimidation, bien plus qu’elle ne reflète une appartenance au sein d’un organigramme.

On constate une évolution des pratiques dans ce domaine. Les observations issues des enquêtes de terrain montrent que le trafic de stupéfiants, s’il demeure le principal carburant économique, n’est plus exclusif. Les organisations agrègent désormais d’autres activités illicites telles que le recrutement de tueurs à gages ; les fraudes aux aides publiques (ex. : le Compte professionnel de formation (CPF) détourné pour blanchir de l’argent) ou le détournement de fonds et escroqueries diverses. Cette diversification renforce la plasticité des réseaux criminels et leur capacité d’adaptation. Or, le débat public et politique tend encore à réduire la criminalité organisée au seul trafic de stupéfiants, qui représente en effet près de 3 milliards d’euros de chiffres d’affaires par an, mais vient masquer les différents autres carburants de ce phénomène.

Ainsi, ce phénomène génère un impact social massif et méconnu au sein de notre société. Selon les travaux de la commission d’enquête du Sénat et de la Direction générale de la police nationale (DGPN), environ 240 000 personnes vivraient directement ou indirectement de l’argent de la drogue en France, dont 21 000 à temps plein. Si les services répressifs disposent d’une bonne cartographie de ces noyaux durs (réseaux, flux, routes, suivi de l’Office anti-stupéfiant-OFAST), la zone grise des 220 000 autres individus reste largement ignorée : familles, habitants des quartiers, acteurs économiques impliqués volontairement ou indirectement sans forcément le savoir dans des mécanismes de blanchiment. En effet, nombre de chefs d’entreprise en garde à vue affirment ne pas avoir conscience que leurs transactions proviennent du trafic. Cette déresponsabilisation entretient un « trou noir » sociologique encore peu étudié.

La relation entre criminalité organisée et fracture sociale demeure ambivalente. Après la mort de Nahel et les émeutes de juin 2023, certains policiers ont affirmé que les dealers avaient mis fin aux violences, jugées contre-productives pour leurs affaires. Mais un rapport conjoint de l’Inspection générale de l’administration (IGA) et de l’Inspection générale de la justice (IGJ), remis à l’été 2023, propose une lecture différente, évoquant entre autres facteurs le manque de munitions au bout d’une semaine pour les émeutiers.

Voyez-vous, à travers ce constat, une menace particulière pour nos sociétés modernes ?

Cette divergence vue précédemment illustre l’incertitude qui pèse sur le rôle réel de la criminalité organisée dans la régulation sociale. Toutefois, le risque identifié par certains experts, tels que Thibault de Montbrial (Centre de réflexion sur la sécurité intérieure - CRSI), mérite l’attention : si les ressources (armes, flux financiers, réseaux) aujourd’hui mobilisées au service du narcotrafic étaient un jour orientées vers un projet politique ou sécessionniste, la nature des violences basculerait. Il ne s’agirait plus d’émeutes de quelques jours, mais d’un véritable affrontement durable. Si tel est le cas, notre société serait confrontée à un phénomène d’une autre ampleur.

Cette perspective explique la montée en puissance du sujet dans le débat médiatique et législatif. Au-delà de l’enrichissement des structures criminelles, c’est bien le risque systémique d’une hybridation entre criminalité organisée et contestation politique qui inquiète. Ce risque, encore latent, justifie que la criminalité organisée soit désormais traitée comme un enjeu central de sécurité nationale et non plus seulement comme une problématique de police judiciaire.

Pouvez-vous nous préciser ce qui sous-tend les notions de « perception » et « d’individualisation » de la criminalité » mentionnées plus haut ?

La notion de perception renvoie à l’image donnée des faits et des acteurs aussi bien à la population, qu’aux médias et aux acteurs des autorités judiciaires ou de la criminalité. Cette perception peut être influencée et peut renvoyer également au souhait de faire des exemples, des « trophées », destinés à marquer les esprits. L’idée est de montrer la sévérité de la réponse pénale en ciblant des figures médiatiques ou publiques. Répéter ce type de cas renforcerait l’impact symbolique de la lutte contre la criminalité et l’usage de stupéfiants, montrant que, quel que soit le niveau social des personnes, la sanction sera la même.

L’individualisation traduit une approche policière centrée sur des personnes ainsi que des maillons précis plutôt que sur des phénomènes diffus comme expliqué précédemment. Elle permet d’obtenir des résultats visibles et rapides. Les gendarmes appliquent déjà ce principe en identifiant et en frappant les personnes en charge de la logistique locale afin d’en empêcher l’action ou les conséquences lorsque les têtes de réseau sont à l’étranger (Maroc, Dubaï).

Cette logique s’inscrit dans un rapport de force permanent, proche du jeu du chat et de la souris. Elle répond aussi à la nécessité d’adapter l’action répressive à une criminalité de plus en plus ubérisée : accélérée par la crise du Covid-19, elle est marquée par une diversification des activités (stupéfiants, escroqueries au CPF, homejacking, crypto-activités), souvent portées par de petites structures familiales capables de changer de « métier » d’un jour à l’autre.

Comment expliquer cette nouvelle forme d’ubérisation ?

L’ubérisation de la criminalité s’explique également par la saturation du marché dans l’ère post-covid-19 : comme décrit, seuls 10 % des acteurs vivent à plein temps du trafic (environ 21 000 personnes), laissant la majorité (environ 220 000) dans une économie de survie. Faute de place « en haut », les petites mains se diversifient et montent des microstructures autonomes, fonctionnant comme des « petites entreprises ».

Le modèle pyramidal classique (grossistes, semi-grossistes, détaillants) laisse place à une organisation éclatée. Ainsi, chaque responsable de point de deal gère une équipe réduite, guetteurs, vendeurs, coupeurs, collecteurs, qu’il loge et nourrit. Ces derniers, à leur tour, recrutent plus bas encore (souvent des sans-papiers ou clandestins), créant des strates successives de sous-traitance.

Ce système, proche du call center informel, fragmente les responsabilités et rend l’ensemble plus opaque. Dans la rue, les forces de l’ordre n’atteignent le plus souvent que les niveaux inférieurs (guetteurs, vendeurs), rarement les chefs ou les approvisionneurs. Les différents échelons se connaissent peu ou pas, renforçant la déconnexion verticale et la résilience du système.

Pouvez-vous nous expliquer en quoi les questions de criminalité organisée et de sécurité intérieure ne sont pas déconnectées de certains aspects géopolitiques ?

Le phénomène de la criminalité organisée s’inscrit de plus en plus dans un environnement géopolitique. Certains trafics, comme celui des migrants, sont utilisés comme outils de déstabilisation par des puissances étrangères, à l’image de la crise frontalière entre la Pologne et la Biélorussie.

Or, la coopération judiciaire et policière dépend fortement du climat diplomatique. L’exemple du Maroc est révélateur : l’amélioration des relations bilatérales a permis, depuis deux ans et demi, de cibler efficacement les figures majeures de « hautes valeurs ajoutées » du narcotrafic. Parmi les vingt plus grands trafiquants français ciblés par l’OFAST (souvent franco-marocains ou franco-algériens), au moins trois ont été neutralisés grâce à cette coopération.

Le cas de Mohamed AMRA illustre cette articulation entre renseignement, coopération et action répressive. Bien qu’il ne fasse pas partie du « haut du panier » et se situait plutôt dans le « ventre mou » au moment de l’attaque dans l’Eure, son arrestation a permis de remonter toute une équipe active en France, en Europe et jusqu’en Thaïlande. Cette réussite contraste avec la difficulté à endiguer la masse croissante des trafics, décrite comme un « tsunami » d’activités fragmentées.

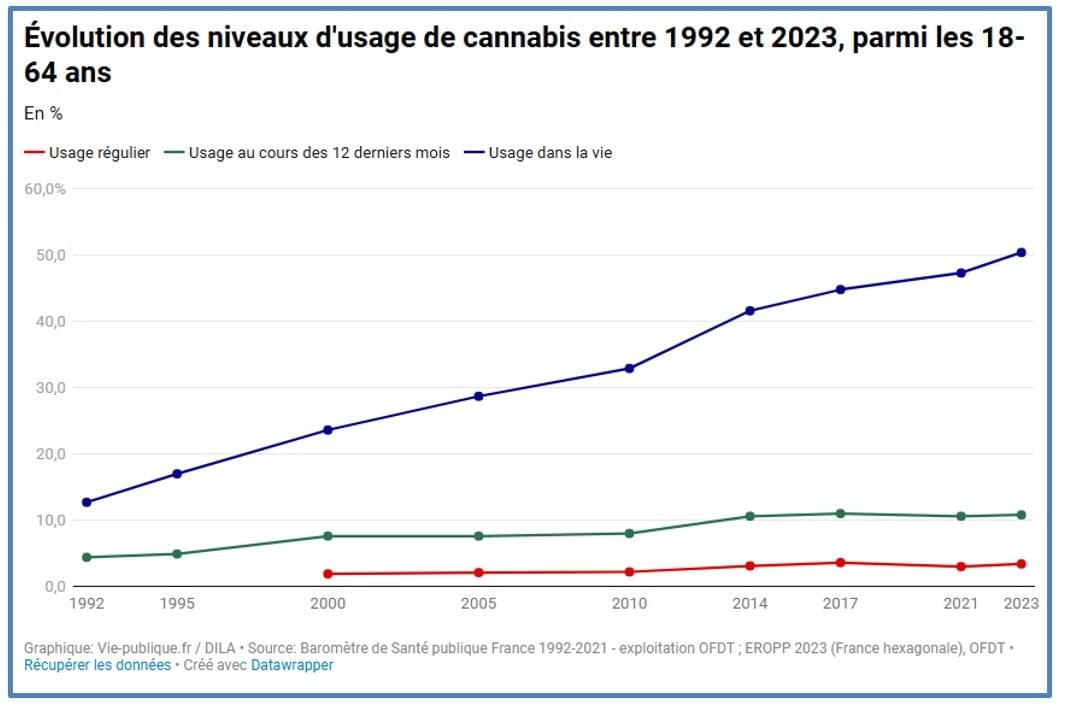

Au plan global, la production de cocaïne a explosé, entraînant une saturation du marché et une baisse des prix. Pour autant, cela ne semble pas résulter d’une stratégie concertée de grandes puissances. En France, si le cannabis est largement consommé et s’est intégré dans une forme de culture dans une partie de la population (notamment importé par les pays du Maghreb où la consommation est souvent inscrite dans les pratiques), les drogues dures suivent une autre trajectoire par crainte des usagers : à titre d’exemple, la cocaïne n’a pas entraîné de hausse notable des surdoses malgré une forme de banalisation de son accès.

Fort de ces constats, quels avenirs possibles peuvent être envisagés ?

Un futur sombre est devant nous. Il se décompose en quatre différents aspects.

Premièrement, là où les institutions et services publics se retirent, l’économie parallèle et criminelle s’installe. Ce processus, amorcé par des services de proximité rudimentaires (courses ou dépannages assurés par des dealers), prend désormais des formes plus visibles comme la distribution de fournitures scolaires. Il s’agit d’une stratégie d’achat de paix sociale. Toutefois, ce phénomène a pu être surdimensionné par les médias montrant un phénomène plus important que ce qu’il en est réellement.

Deuxièmement, un phénomène à craindre est la banalisation de la consommation des drogues et ainsi le développement d’une forme de corruption de basse intensité. La banalisation du cannabis est désormais acquise, et la cocaïne suit une trajectoire similaire, notamment auprès de certaines élites intellectuelles et sociales. Cette évolution s’accompagne d’une décriminalisation implicite : la création des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) contribue à transformer la détention de petites quantités (1g de cocaïne, par exemple) en simple contravention, réduisant la charge symbolique de l’infraction.

Troisièmement, une des tendances les plus préoccupantes est celle d’une corruption systémique. L’extension du blanchiment et la tolérance croissante à la circulation d’argent illicite font peser un risque majeur : que la corruption devienne une pratique de basse intensité socialement acceptée, au point de ne plus être perçue comme un délit. Cette normalisation menacerait directement l’État de droit.

Enfin, un phénomène particulièrement inquiétant porte sur les tentatives d’infiltration institutionnelle. Certains trafiquants incitent désormais leurs recrues à passer des concours publics sensibles, comme celui de l’administration pénitentiaire, afin d’infiltrer les institutions. Le manque de contrôle d’habilitation ou de suivi sur certains agents, parfois déjà fragilisés ou proches des trafics, accentue ce risque.

Quel est le tournant majeur, l’élément structurant qui pourrait faire basculer la perception et la gestion de cette crise ?

L’éventuel basculement positif tient à une double condition : un changement structurel au niveau des responsabilités et des moyens, ainsi qu’une prise de parole publique forte et cohérente.

Cela doit donc passer en premier lieu par un message politique clair et sans ambiguïté. Un signal politique explicite, émanant du ministre de l’Intérieur ou du chef de l’État, est nécessaire pour réorienter l’action et l’attente publique : affirmation et démonstration de la volonté de frapper, d’investir dans le renseignement humain et d’assumer des moyens d’infiltration et de renseignement. Ce discours doit être ferme, opérationnel et débarrassé de postures stigmatisantes, afin de créer un rapport de force dissuasif.

La restauration et l’élargissement du recrutement de sources au sein des groupes criminels devront être repensés. La culture du recrutement de sources au sein des services (Police Judiciaire, renseignements) s’est étiolée, y compris à la suite d’affaires qui ont stigmatisé l’ensemble des « grands flics » dont certains pouvaient être vus comme jouant sur la « ligne rouge ». Remettre la pratique au cœur de l’outil répressif, avec des équipes restreintes et hautement spécialisées, serait un levier décisif pour ronger les réseaux de l’intérieur, obtenir du renseignement d’accès et frapper les têtes ou les logisticiens. A titre d’exemple et quand bien même cela ne touche pas la criminalité organisée, après l’assassinat de Charlie Kirk, l’administration américaine a promis une récompense de près de 100 000 dollars pour toutes les informations permettant de retrouver l’assassin qui a finalement été livré par un proche. Il faut assumer et parvenir à exploiter ou à créer de l’animosité au sein des réseaux criminels.

Un autre tournant possible serait une réorganisation institutionnelle et une montée en puissance opérationnelle de la lutte dès lors que la criminalité organisée serait élevée au rang de menace existentielle pour la France, comme cela a été dit par le ministère de l’intérieur. Cela impliquerait de donner au sujet une place ministérielle et organisationnelle forte. Des attributions claires en matière de responsabilités et des dotations en effectifs et en compétences techniques (finance, cyber, coopération internationale) seraient réalisées.

La recentralisation des moyens et une chaîne de commandement claire faciliteraient la convergence entre renseignement, police judiciaire et action judiciaire. Là où certains pensaient que la DGSI allait reprendre le sujet ou que la création d’une direction générale de la police judiciaire allait voir le jour, c’est finalement un simple état-major qui a été mis en place. Cela va dans le bon sens mais reste en deçà des besoins. Tandis qu’un parquet national de la criminalité organisée a été créé, la prochaine étape devra passer par une réelle direction générale sous l’autorité du ministre si l’on considère la menace comme réellement existentielle.

Ainsi, la combinaison d’un discours politique fort, d’un réinvestissement dans le renseignement humain et d’une réorganisation administrative (parquet national, direction dédiée) créerait un effet cumulé : renforcement de la perception publique de l’efficacité, meilleure intelligence des réseaux et frappe ciblée sur les maillons essentiels (approvisionneurs, blanchisseurs, logisticiens). C’est ce triptyque qui constituerait, en pratique, le véritable tournant.

Peut-on donc parler, en résumé, d’un phénomène alimentant une forme de fracture sociale, et qui fragiliserait nos démocraties ?

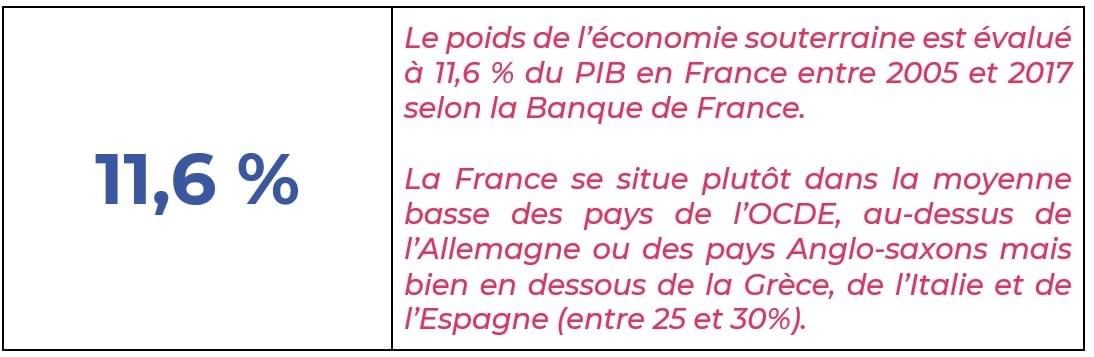

Schématiquement, on pourrait considérer que la société tend à se fragmenter en deux espaces économiques : d’un côté, les revenus légitimes (emploi, entreprise, prestations publiques), de l’autre, une contre-société fondée sur la débrouille et les revenus illicites. Cette séparation nourrit une économie parallèle déjà bien implantée et difficile à détecter. A cet égard, plusieurs points-clés sont à prendre en compte :

● Seuil informel (≈ 10 000 €) : selon des retours de terrain, des individus peuvent vivre confortablement grâce à quelques cachets d’argent liquide (≤10 k€) tirés d’activités illicites, passant par la création d’entreprises relais, des prestations factices, des fraudes, sans attirer l’attention des contrôles bancaires ou fiscaux.

● Pluralité des revenus : de nombreuses « petites mains » (vendeurs, intermédiaires, prestataires) combinent activité légale et revenus illicites, venant ainsi diffuser l’argent noir dans les couches populaires, augmentant la part d’acteurs qui participent indirectement à ces trafics.

● Limites de l’action publique : la détection et la répression ciblent le « haut du panier », mais la masse des acteurs plus modestes échappe aux radars faute d’outils de détection adaptés et d’un rapport coût/efficacité acceptable pour les services.

● Effet de normalisation : l’existence d’une économie parallèle stable renforce la résilience sociale des réseaux criminels et banalise certaines pratiques (emplois fictifs, placements opaques), affaiblissant la confiance dans l’État.

● Risque démocratique : lorsqu’une part significative de la population dépend d’un revenu illicite, la légitimité des institutions et la cohésion civique sont mises à l’épreuve, la fracture sociale se transforme en fracture civique.

La contre-société économique n’est plus un phénomène marginal et le développement de son ancrage dans les strates populaires constitue une vulnérabilité structurelle pour l’État social et la démocratie, nécessitant des réponses à la fois fiscales, sociales et opérationnelles dans un contexte de crise économique et de paupérisation d’une partie de la société.

Avant de conclure, quels éléments souvent négligés devraient être pris en compte, quels seraient-ils ?

La dimension diplomatique est trop souvent négligée. Or, la maîtrise des flux de stupéfiants dépend étroitement de la coopération avec les pays de transit et de production comme nous l’avons vu précédemment. Le Quai d’Orsay doit pleinement intégrer la criminalité organisée parmi ses enjeux stratégiques, avec une approche coordonnée à celle du ministre de l’Intérieur.

Le discours public tend à uniformiser la figure du trafiquant sous l’étiquette générique de narcotrafiquants, occultant la diversité des profils, des activités, et des modes opératoires. Reposer le débat en tenant compte de cette pluralité permettrait d'ajuster politiques publiques et outils de lutte.

Par ailleurs, si la menace terroriste a longtemps capté l’attention des citoyens et des pouvoirs publics, la criminalité organisée est plus meurtrière sur la durée : les règlements de comptes liés aux trafics ont fait davantage de victimes en France que le terrorisme, même en incluant les attentats majeurs comme ceux du Bataclan et de Nice. Mais cette menace, moins spectaculaire et plus fluctuante, suscite une sidération moindre et reste sous-traitée politiquement.

Enfin, la perception politique est également brouillée par les luttes de concurrence entre les différents services de renseignements qui, chacun, cherchent à porter le maximum d’éléments par esprit de compétition. Cela peut contribuer à une compréhension fragmentée de la menace par l’échelon politique et compliquer la mise en place d’une réponse cohérente.

Si vous aviez carte blanche, qu’est-ce qu’il faudrait faire en résumé pour trouver des réponses à cette crise interne ?

La criminalité organisée doit être appréhendée comme une menace existentielle pour nos sociétés. Elle appelle une réponse constante et durable, et non de simples mesures ponctuelles. La Police judiciaire, qui prend en charge près de 80 % des affaires liées à la criminalité organisée, doit être consolidée et non fragilisée. Or, elle traverse une crise du recrutement nourrie par la lourdeur des procédures pénales et administratives, qui décourage les vocations et affaiblit la capacité d’action sur le terrain.

Plus largement, la criminalité organisée ne peut être analysée comme un phénomène isolé : elle constitue un véritable système socio-économique concernant plus de 200 000 personnes dont plus de 20 000 trafiquants à plein temps. Répondre à cette réalité suppose de combiner action sécuritaire, outils judiciaires et politiques sociales, afin de dépasser une approche strictement répressive et d’agir sur les fractures qui nourrissent cette économie parallèle.

Trouver des réponses à la crise implique donc de consolider la Police judiciaire, de restaurer l’attractivité des carrières, d’articuler la lutte contre la criminalité organisée avec une vision plus large des fractures sociales, et de dépasser les biais médiatiques et politiques qui fragmentent le débat public. La lutte contre la criminalité organisée ne pourra réussir que si elle est pensée simultanément comme un enjeu de sécurité nationale et de cohésion sociale par un État de droit respecté.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».

Pour mener à bien cette mission, l’Institut a constitué un groupe de prospective. Les 10 co-auteurs du rapport ont engagé la réflexion en consultant plus de 30 experts de haut niveau afin d’analyser ces quatre grandes systémiques et leurs rétroactions, pour comprendre la bascule historique qu’opère la polycrise.

Journaliste spécialisé dans les questions de sécurité intérieure depuis plus de quinze ans, rédacteurs en chef adjoint pour Europe 1, le JDD et JD News, William MOLINIÉ alerte sur la fragmentation croissante de la société en deux sphères économiques distinctes : d’un côté, les revenus légitimes issus de l’emploi, de l’entreprise et des prestations publiques ; de l’autre, une contre-société fondée sur la débrouille et les activités illicites. Le développement de cette contre-société dans les strates populaires constitue une vulnérabilité structurelle pour l’État social et la démocratie. William MOLINIÉ alerte également sur le risque systémique d’une hybridation entre criminalité organisée – composante majeure de l’économie parallèle, dont le seul trafic de drogue pèse déjà près de 3 milliards d’euros par an – et contestation politique. Face à cette menace, il plaide pour que la lutte contre la criminalité organisée soit élevée au rang d’enjeu majeur de sécurité nationale et de cohésion sociale et non plus seulement comme une problématique uniquement de police judiciaire.