« L’effondrement de la biodiversité s’accélère, ce qui amplifie la crise climatique, aggrave ses conséquences économiques comme son impact géopolitique » avertit Virginie DUMOULIN

Entretien intégrée à la partie « Crise écologique » de l'étude « Comprendre la polycrise »

Virginie Dumoulin est membre de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et de l’Autorité environnementale. Elle a occupé différentes fonctions au Ministère de la transition écologique, dont la direction de cabinet de la Secrétaire d'État à la biodiversité, la direction des affaires internationales ou encore la direction adjointe de l’eau et de la biodiversité. L’effondrement de la biodiversité, que les scientifiques nomment « sixième extinction des espèces » se produit à un rythme accéléré particulièrement effrayant. Ses impacts sur l’ensemble des écosystèmes viennent se conjuguer à la crise climatique pour provoquer de profonds bouleversements économiques et sociaux, mettant à mal la stabilité de nombreuses régions du monde. Pourtant la prise de conscience du phénomène est loin d’être partagée tant est encore mal appréhendée par le grand public la nature des relations entre les écosystèmes vivants dont nous faisons partie.

Quels sont les principaux symptômes de l’effondrement de la biodiversité en France et dans le monde ? Qu’est ce qui vous frappe plus particulièrement, si vous deviez retenir 2 ou 3 phénomènes marquants ?

Pour moi le symptôme le plus grave est la disparition des insectes. Je pense que c'est un sujet majeur et cela fait un petit moment que ça dure.

On dit parfois en plaisantant qu’il y a certains grands pays dans lesquels on pollinise à la main. Pourtant c’est un sujet de fond très préoccupant auquel on a beaucoup de mal à s'attaquer. Dans ce cas, le principal responsable est l’usage agricole des produits phytosanitaires que nous ne parvenons pas à faire reculer. Pourtant cela a été pris en compte dans les politiques européennes, et on l'a même inscrit dans l'accord biodiversité de la COP 15.

Le deuxième, je dirais que c'est l'épuisement des ressources marines, car ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale est absolument dramatique. Aujourd’hui on dispose d’outils qui permettent la destruction totale des espèces, et ce n’est pas suffisamment pris en compte ni compris. Malgré les campagnes de presse et les budgets qui y sont consacrés, cela reste une préoccupation majeure. Il y a très peu d'endroits où l’on a mis en place des politiques de type PCP (Politique commune de la pêche) comme en Europe, ou au moins une politique d’évaluation des ressources et de limitation des prises. Même si la PCP n’est à ce stade plus capable de répondre totalement à la disparition de la biomasse marine, on constate quand même des progrès en Europe. Pour autant, le reste du monde ne suit pas.

Le troisième phénomène, je dirais que c'est le recul des zones humides. C’est clairement lié à la disparition de la ressource en eau. Or les zones humides sont les espaces les plus riches en biodiversité. Ce sujet est moins directement appréhendé que les deux premiers. Pour la reconstitution de la biodiversité, protéger les zones humides s’avère totalement indispensable, or elles disparaissent quatre fois plus vite que tous les autres écosystèmes, y compris la forêt.

Ceci s’explique en grande partie par l’activité humaine comme l'agriculture, mais il y a également des causes naturelles liées au changement climatique comme l’assèchement. Par exemple, dans la zone où vient d’avoir lieu la Conférence des Parties de la Convention des Nations Unies sur les zones humides, dite « COP Ramsar », au Zimbabwe et en Zambie, le fleuve Zambèze a un flux qui se réduit et cela impacte fortement la biodiversité locale.

Quels sont selon vous les signaux faibles ou les ruptures les plus préoccupantes aujourd’hui ?

Typiquement, la question de l’eau, et notamment de l’eau douce, n’est pas encore suffisamment intégrée et comprise, en tant que conséquence directe du changement climatique et de la fonte des glaciers.

La rapidité à laquelle cela se passe est très supérieure aux scénarios les plus pessimistes du GIEC, et aujourd'hui nous nous trouvons dans une phase de disparition très rapide des sources d'eau douce. Il ne va pas y avoir moins d'eau sur la planète, mais il y aura plus d'eau salée et moins d'eau douce. J’ai tout récemment essayé de faire intégrer dans les textes de la COP RAMSAR, ce qu'on appelle les eaux vertes. C'est-à-dire toute l'eau stockée dans les plantes et la biomasse et qui s’évapore par les végétaux. Il y ainsi notamment bien sûr celle issue des zones humides, mais également des forêts. Il s’agissait de montrer à quel point cette « eau verte » joue un rôle aussi important que les eaux bleues. Dans le cycle global de l'eau, aujourd'hui complètement déstabilisé, je pense que leur préservation constitue un enjeu majeur encore largement inconnu, et peu appréhendé. Ainsi, en préservant la biodiversité végétale, et donc la faune et la flore qui s’y développent, on aide à la constitution de stocks d’eau verte, ce qui contribue à la création d’eau bleue.

L’autre sujet que nous avons sous-estimé en France est les effets de la pollution, notamment de l'eau. Les PFAS et le cadmium représentent un problème de grande ampleur en France. Plus globalement, d’autres types de pollutions comme la pollution plastique participent à la disparition de la biodiversité marine en amplifiant les effets de la surpêche.

Nous avons, je pense, largement sous-estimé les effets de long terme de la pollution : nous avons cru, notamment en Europe avec la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), que nous avions pris toutes les mesures nécessaires et mis d’énormes moyens pour retrouver une eau de qualité. Et c’est vrai, nous avons vraiment mis en place toute une série d’outils et de moyens pour y parvenir. Certes, nous avons gagné en qualité, mais aujourd’hui on stagne à cause des pollutions diffuses, agricoles ou chimiques liées à l'industrialisation et qui s’avèrent extrêmement inquiétantes. Nous avons cru que notre cadre juridique et les moyens mis en œuvre nous permettraient d’éviter ces pollutions et de nettoyer les sites mais nous sommes en train de constater que nous n’y sommes pas parvenus, et qu’elles s’accroissent.

Les impacts de toutes ces pollutions sur la biodiversité sont énormes. Jusqu'à présent, l’IPBES avait surtout mis l’accent sur le rôle joué par le changement climatique et la disparition des écosystèmes, ce que l’on appelle le changement de l'usage des terres et des mers, comme cause principale de la disparition de la biodiversité. Mais je pense qu’aujourd’hui le sujet de la pollution est en train de prendre de l’ampleur.

Quelles sont les filières économiques déjà affectées par la perte de biodiversité et lesquelles seront les plus vulnérables à court terme ?

Je pense que la filière la plus touchée est l’agroalimentaire. Ce ne sont pas les agriculteurs le problème. Les agriculteurs font ce qu'ils peuvent pour vendre leurs produits dans un système de contraintes qui leur est imposé. Si on ne leur passe pas des commandes qui les obligent à utiliser des pesticides et des engrais, ils ne les utilisent pas. Le sujet essentiel, c'est l’ensemble de la filière agroalimentaire qui a enfanté un système absurde, et nous place aujourd’hui dans une situation aberrante.

On mange des aliments préparés par des industriels qui créent de multiples pollutions, imposent des modes de production agricoles qui ne permettent pas aux agriculteurs de vivre décemment, et on persiste dans cette direction avec des élevages immenses qui détruisent la biodiversité et abîment la santé humaine.

Nous avons des fabricants de produits chimiques qui ont enfermé la production alimentaire dans un carcan dont il est extrêmement difficile de sortir : l’agriculteur achète des graines et des pesticides au même fournisseur ! Celui-ci lui vend des graines magiques de blé qui poussent sur des épis très courts, très concentrés en azote, pour répondre à la demande de la production agroalimentaire qui veut faire des brioches bien moelleuses. Nous nous sommes collectivement mis dans un système totalement délétère, qu’il va nécessairement falloir changer car nous sommes actuellement dans une fuite en avant effrayante.

Intéressons-nous rapidement à la production de vêtements. Aujourd'hui, 60 % des tissus produits sont en fibre plastique synthétique. Ceci entraîne des pollutions de l’eau inimaginables dans les pays producteurs (principalement situés en Asie) qui sont loin d’être tous équipés de systèmes permettant la collecte de l'intégralité des micro plastiques liés à la production, notamment pendant la teinture.

Concernant la production du coton, on constate par exemple l’assèchement du fleuve Amou Daria et donc de la mer d’Aral parce que la culture du coton qui pousse en Ouzbékistan a pompé l’intégralité de l’eau. L’effet sera encore plus radical quand il n’y aura plus de glacier pour alimenter l’Amou Daria !

Nous sommes donc dans une fuite en avant où si l’on cultive du coton en masse pour satisfaire la fast fashion, on crée un désert dans la zone de la mer d’Aral, et si l’on fait des vêtements en plastique, on pollue également massivement les eaux !

D’une manière ou d’une autre, toutes les filières sont concernées par un usage excessif des ressources de la planète et de la biodiversité. D’autant que nous ne sommes pas dans une logique de recyclage et de réutilisation : on consomme, c’est tout. Il faudrait vraiment changer d’approche : s’habiller avec moins de vêtements et les réparer. La même logique devrait être mise en œuvre pour les appareils électroménagers.

Comment jugez-vous l’état de préparation actuel de l’État et des collectivités à intégrer la biodiversité dans leurs décisions (urbanisme, infrastructures, fiscalité) ?

En France, on a été plutôt précurseurs sur les questions environnementales, notamment dans les années 2010. La COP21 en est un exemple emblématique. Depuis, on a vu émerger des stratégies, mais est-ce que cela a vraiment percolé ? Est-ce qu’on avance ? Oui, mais pas suffisamment.

Il faut bien voir qu’à l’époque la biodiversité n’était pas encore considérée comme une politique publique à part entière. On en parlait essentiellement à travers les aires protégées ou les espèces menacées. Aujourd’hui, on a une stratégie nationale biodiversité, déclinée à l’échelle des collectivités. C’est devenu une véritable politique publique, notamment grâce à la loi de 2016 et à l’ouverture des financements des agences de l’eau. On ne peut pas dire qu’il ne se passe rien — au contraire, beaucoup de choses ont été faites.

Quand Nicolas Hulot est devenu ministre, il a demandé une feuille de route internationale pour faire de la biodiversité un enjeu aussi important que celui du climat. On a organisé des rendez-vous importants comme celui de l’UICN à Marseille en septembre 2020, ou encore le Global Biodiversity Framework, que j’ai eu la chance de négocier pour l’Union européenne en 2022. C’est un peu l’équivalent de l’Accord de Paris pour la biodiversité. On a donc beaucoup progressé. Même à l’échelle européenne, on dispose d’une vraie stratégie, et en France, les collectivités se sont appropriées les outils. Les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), par exemple, sont très demandés — au point qu’on manque de crédits pour répondre à toutes les sollicitations.

Cependant, tout n’est pas parfait. Selon moi, il y a trois grandes limites actuellement :

1) Le manque de données - Aujourd’hui, on ne sait pas quantifier l’argent investi dans la biodiversité par les collectivités. Notre système de comptabilité publique n’est pas adapté. Une mairie peut dépenser pour la biodiversité sans être pour autant capable de le chiffrer. Et donc, on ne peut ni piloter ni évaluer.

2) L’absence d’intégration systémique dans les politiques publiques - Toutes les politiques ont un impact sur la biodiversité : transport, agriculture, loisirs, urbanisme... mais elles ne sont pas pensées ainsi et ont pour conséquence des effets externes non anticipés, non mesurés. Pour les transports, nous artificialisons les sols pour les infrastructures pour le tourisme, nous ponctionnons la ressource en eau pour transformer une rivière ou un espace en lac afin que les touristes puissent se baigner etc. Bref, les objectifs de nos politiques publiques n’intègrent jamais la biodiversité car elles doivent répondre à d’autres impératifs tout aussi valides. S’il y a besoin localement de sacrifier la biodiversité pour un objectif considéré comme supérieur, cela deviendra un vrai choix politique. Aujourd’hui, nous ne faisons pas des choix éclairés, on met en œuvre des politiques sans savoir quelles en seront les conséquences, sans avoir la moindre idée de l’ampleur de l’impact. Cela nous ramène à la question des données. Il nous faut donc une transformation profonde : intégrer la biodiversité dès la conception des politiques publiques. Et si on décide qu’elle doit passer après un autre objectif, ce doit être un choix politique explicite, pas une conséquence ignorée.

3) Un problème de priorisation - Faute de clarté sur les objectifs, on arbitre systématiquement en faveur d’intérêts économiques (agriculture, chasse, infrastructures, etc.), au détriment de la biodiversité car ce n’est jamais le crapaud qui gagne sur les conducteurs routiers pour une déviation.

Quels leviers ou outils vous semblent les plus prometteurs pour renforcer cette intégration (ex : fiscalité écologique, marchés publics, évaluation environnementale) ?

Parmi les leviers existants ou à renforcer, j’insisterai sur 2 principaux.

1) La fiscalité foncière qui paraît aujourd’hui totalement inadaptée. Elle pousse à l’artificialisation des sols : un agriculteur qui veut partir à la retraite a tout intérêt à vendre ses terres pour les rendre constructibles au lieu de les mettre en fermage ou de faire une friche. Ce système est absurde car il favorise l’artificialisation des sols, ce qui est en contradiction avec notre politique publique. Il faut une réforme fiscale qui soutienne le zéro artificialisation nette.

2) Les marchés publics pourraient également être des leviers puissants, notamment pour soutenir l’agriculture biologique. Le bio est aujourd’hui la seule forme d’agriculture prouvée bénéfique à la biodiversité et à la santé. Et pourtant, il est menacé.

Comment l’effondrement de la biodiversité interagit-il, selon vous, avec les autres dimensions de la polycrise (géopolitique, politique, socio-économique) ?

La géopolitique influence fortement les politiques de biodiversité : le règlement européen sur la déforestation importée, issu d’une initiative française, en est un bon exemple. Cela crée des tensions dans les négociations commerciales internationales qui visent à faciliter l’importation de produits soumis à des règles environnementales moindres que celles qu’on impose à nos agriculteurs.

On constate en effet un déséquilibre entre les politiques qu'on essaye de mettre en place pour préserver la biodiversité, y compris à l'extérieur de nos frontières (comme la déforestation importée) et les accords commerciaux. Nos politiques de préservation sont en effet très complètes, car on aide les pays sur place à renforcer la traçabilité des produits, à accompagner leurs agriculteurs vers une production de meilleure qualité, etc. On fait tout ça avec de l'aide au développement, et de l'autre côté, on importe des produits qui viennent d'ailleurs et sur lesquels il n’y a pas du tout les mêmes contrôles. Nous sommes donc dans une espèce de dystopie permanente entre la contrainte des uns et l’absence de contrôle des autres.

Le secteur minier, par ailleurs lié à la transition énergétique (métaux rares), est un angle mort majeur. Il est pourtant crucial pour le climat, et il impacte directement la biodiversité dans des régions entières du globe. Les tensions liées à l’accès aux métaux se traduisent par un aveuglement collectif sur les ravages liés à l’exploitation minière, qu’elles soient sociales ou environnementales.

Enfin, l’eau est un enjeu central dans les conflits à venir entre les États, que ce soit pour l’alimentation en eau potable, ou la production hydroélectrique. L’année dernière par exemple, il y a eu de graves problèmes d’approvisionnement en eau à Bogota. Résultat, la centrale hydroélectrique qui est en Colombie n’a pas pu alimenter en électricité toute une série de pays limitrophes. Entre la pénurie d’eau à certains endroits et les catastrophes naturelles liées aux violentes précipitations et aux inondations, les crises liées à l’eau ont clairement des répercussions internationales fortes.

Au niveau international, quelles leçons tirez-vous des COP ?

C’est clair que cela devient compliqué dans le contexte actuel. À la COP RAMSAR sur les zones humides, la Russie a annoncé son départ le premier jour et les États-Unis sont arrivés le dernier jour pour dire qu’ils ne sont d'accord avec rien, en n’ayant participé à aucune discussion ! Il y a également eu d’interminables discussions sur la guerre en Ukraine, et plus globalement une très forte politisation d’une COP pourtant très technique. On ne peut pas nier que nous assistons à une crise du multilatéralisme.

Pour autant, il y a aussi une vraie envie d’avancer de la part de beaucoup de pays. Au-delà de l'Union Européenne, un pays comme la Chine, par exemple, reste très mobilisé sur les sujets internationaux et environnementaux qu'il voit comme un outil d'influence. Évidemment, il ne faut pas être naïf à cet égard. D’autres pays sud-américains et africains font également preuve de bonne volonté, on le comprend facilement. Tous ces pays ont envie de faire du multilatéralisme, même s’il est abîmé sans les USA et avec une Russie quasi-absente. Il faut continuer à travailler, parce que ces problèmes nécessitent l’attention de ceux qui veulent avancer.Aujourd’hui, le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde, la Chine, l’Indonésie, le Mexique (et d’autres) veulent travailler avec les pays du Nord, notamment pour notre aptitude à renforcer leurs capacités et notre aide publique au développement, ce qui est d’autant plus important compte tenu du retrait des Etats-Unis.

Les COP ont l’avantage de réunir les décideurs au même endroit régulièrement, afin qu’ils se parlent et se comprennent mieux. Parfois, derrière un mot se cachent trois définitions différentes. A la fin, si l’on veut la même chose, on peut trouver une manière de le formuler qui convienne à tout le monde. Cela permet de créer un collectif, une atmosphère pour aller vers un but et qui permet d'avancer.

Au-delà des déclarations et des accords, il faut se focaliser sur le déploiement et la coopération pour la déclinaison des objectifs sur les territoires. Comment aider les pays à mettre en œuvre les politiques publiques qui leur permettent de décliner sur leur territoire. Il faut mobiliser le monde associatif, les entreprises, les acteurs économiques et les citoyens. On met trop la focale sur les difficultés actuelles du multilatéralisme et on sous-estime la capacité transformatrice d’une coopération internationale moins large, certes amputée, mais qui localement peut être extrêmement efficace, plus technique. C’est là-dessus qu’il faut se focaliser. Au Pérou ou au Costa Rica, on a fait de la reforestation. Si on les aide à faire ça, c’est toute la biodiversité à l’échelle mondiale qui en bénéficie, et même la lutte contre le changement climatique puisque cela permet d’augmenter l’absorption de CO2 et cela aide à réguler le cycle de l’eau. Partout sur la planète, on va en bénéficier.

Faut-il repenser la gouvernance écologique ? (autres types de formats, d’échelles etc.) ? Quels rôles respectifs voyez-vous pour l’État, les collectivités locales, les entreprises et la société civile dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité ?

Je pense que le maillon faible, ce ne sont pas les entreprises, ce sont les citoyens. La biodiversité, c’est nouveau, donc c'est difficile à expliquer et c’est moins connu. Surtout, je pense que les gens ne savent pas quoi faire. Il y a une petite publicité qui va sortir bientôt pour aider les gens à s’approprier ce sujet, et par exemple manger bio. Quand on peut, quand on a les moyens il faut manger bio et local. Cela semble une petite chose, mais je pense qu’il faut aider les citoyens à comprendre quels types d’actions ils peuvent faire, et sensibiliser les enfants dans les écoles. Ce sont ces petits gestes du quotidien qui peuvent reconnecter les citoyens à ces enjeux.

L’État, les collectivités, les entreprises et les citoyens doivent tous être mobilisés. Pour l’instant, la gouvernance est encore incomplète. Les collectivités font beaucoup, mais manquent d’outils, notamment pour évaluer et tracer leurs actions et qu’elles soient capables de dire à leurs administrés : je mets tant sur la biodiversité, tant sur l’eau ou les pollutions.

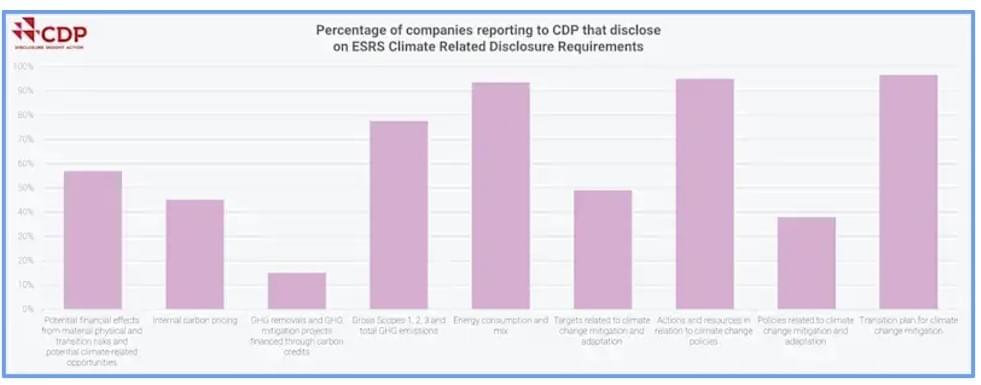

Quant aux entreprises, le recul sur la CSRD est dramatique. Cela faisait plus de 10 ans qu’elles étaient en train de s’organiser, et le lobbyisme de certains a fait reculer de manière inconsidérée les progrès dans ce domaine. Certes ce n’était pas parfait, mais ce recul constitue un brouillage de message totalement incompréhensible.

Si vous deviez transmettre une recommandation prioritaire pour agir vis– vis de l’effondrement de la biodiversité en France, quelle serait-elle ?

La réforme du système agroalimentaire : pour des raisons écologiques, sanitaires, économiques. Il faut exiger des plans de résilience pour les filières. Aujourd'hui, on est une population sédentarisée qui mange trop, qui mange mal, qui mange sucré, qui mange des colorants. On se prépare à des problèmes de santé publique majeurs à cause de l'alimentation. Et nous sommes également face à un problème de reconquête de nos territoires agricoles pour que nos agriculteurs puissent vivre mieux. En faisant un travail qu'ils aiment et qu’ils puissent en vivre décemment. Il faut impérativement changer le système en profondeur.

Peut-on encore porter un récit positif et mobilisateur autour de la protection du vivant, dans ce contexte de sixième extinction ?

Le grand manque aujourd’hui, c’est celui d’un récit mobilisateur. Les jeunes en particulier ont besoin d’un cap positif. Nos sociétés n’arrivent pas à transformer l'essai sur la transition écologique, alors qu’il pourrait y avoir un certain nombre de messages très positifs à mettre en avant.

Des pays comme Singapour ou le Rwanda ont su porter un discours collectif sur la société qu’ils voulaient construire — ce n’était pas seulement un discours écologique, mais un discours de société. En Europe, on manque de ce type de vision politique. Pourtant, des modèles alternatifs sont possibles : urbanisme coopératif, potagers collectifs, partage du temps de travail... Ce n’est pas de l’utopie, ce sont des projets concrets qu’on peut porter. On pourrait dire que d'ici 10 ou 20 ans, on va faire la transformation des villes ! Regardez ce qu'on a déjà réussi à faire dans certaines villes de France avec l'arrivée du tramway, la mobilité douce etc. On pourrait également avoir un temps de travail partagé avec un temps consacré au travail, et un temps plutôt consacré à la collectivité, c'est-à-dire à faire des choses pour le coin dans lequel on vit. Donc on travaillerait cinq heures par exemple pour une entreprise ou autre puis ensuite deux heures pour le collectif : des cours pour les enfants en difficulté, aider les personnes âgées, cultiver des jardins partagés etc. On aurait une vie moins stressante, plus agréable, plus collective, avec de nombreux projets qui ont du sens. Ce n’est pas porté par grand monde et cela paraît radical. Quand on réfléchit, c’est quand même moins radical que d’aller sur Mars, qui est pourtant sérieusement envisagé et porté dans certains discours politiques. De nombreuses expériences existent dans des villes et des villages qui pourraient donner lieu à des discours positifs sur un mode collaboratif et constituer des récits nouveaux érigés en modèle. C’est vraiment dommage que cela ne soit pas davantage exploité.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».

Pour mener à bien cette mission, l’Institut a constitué un groupe de prospective. Les 10 co-auteurs du rapport ont engagé la réflexion en consultant plus de 30 experts de haut niveau afin d’analyser ces quatre grandes systémiques et leurs rétroactions, pour comprendre la bascule historique qu’opère la polycrise.

Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».